遺産を守る!「前妻の子に相続させない方法」を専門家が徹底解説

「前妻の子に遺産を相続させたくない」というお悩みは少なくありません。しかし、前妻の子も法的には「法定相続人」であり、完全に相続させないことは「遺留分」の存在により極めて困難です。本記事では、この遺留分の壁を理解した上で、遺言書作成、生前贈与、家族信託、生命保険活用など、財産を守るための具体的な対策を専門家が徹底解説します。法的限界とリスクを理解し、あなたの大切な財産を次世代へ円滑に承継させるための道筋が見えてくるでしょう。

Contents

1. 遺産を守る!「前妻の子に相続させない方法」を専門家が徹底解説

2. 前妻の子に相続させない方法は本当に可能?法的根拠と限界

「前妻の子に財産を相続させたくない」というお気持ちは、複雑な家庭環境においては切実な願いかもしれません。しかし、日本の相続制度は民法によって定められており、故人の意思だけでなく、法定相続人の権利も強く保護されています。この章では、前妻の子に相続させないことが法的にどこまで可能なのか、その法的根拠と、避けては通れない「遺留分」という大きな壁について詳しく解説します。

2.1 前妻の子も「法定相続人」であることの理解

日本の民法では、亡くなった方の財産を相続する権利を持つ人を「法定相続人」と定めています。法定相続人には順位があり、特定の関係性が優先されます。

- 第1順位:子(直系卑属)

- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)

- 第3順位:兄弟姉妹

そして、常に法定相続人となるのが「配偶者」です。配偶者は他の順位の相続人と共に相続人となります。

前妻の子、つまりあなたと前妻との間に生まれたお子様は、たとえ離婚後に疎遠であったとしても、あなたと血のつながりのある「実子」である限り、民法上の「子」として第1順位の法定相続人となります。これは、再婚の有無や、現在の配偶者との間に子がいるかどうかに関わらず適用されます。

また、もし前妻の子と養子縁組をしている場合は、その子が実子であるかどうかにかかわらず、法律上はあなたの「子」として扱われ、同様に第1順位の法定相続人となります。

このように、前妻の子が実子または養子である場合、彼らは法律上、あなたの財産を相続する権利を持つ「法定相続人」であるという点をまず理解することが、対策を考える上で最も重要です。

2.2 相続させないことの難しさ「遺留分」の壁

前妻の子が法定相続人である以上、彼らにはあなたの財産を相続する権利があります。では、「遺言書で前妻の子の相続分をゼロにすれば良いのではないか」と考える方もいるかもしれません。確かに、遺言書は個人の最終意思を尊重する強力な法的手段であり、誰にどの財産を相続させるかを自由に指定できます。

しかし、ここで大きな壁となるのが「遺留分」という制度です。

遺留分とは、法定相続人のうち、兄弟姉妹を除く特定の相続人に保障された、最低限の相続割合のことです。これは、被相続人(亡くなった方)の生前の意思や遺言書の内容にかかわらず、法律によって保護される権利です。たとえ遺言書で「前妻の子には一切相続させない」と書かれていたとしても、遺留分を侵害することはできません。

もし遺言書によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者(この場合は前妻の子)は、遺留分を侵害した相手(遺言によって多くの財産を得た人など)に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この請求が認められれば、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることが可能となります。

つまり、遺留分制度があるため、遺言書だけで前妻の子への相続を完全にゼロにすることは、原則として非常に難しいという現実があります。この点が、「前妻の子に相続させない」という目的を達成する上での最大の障壁となるのです。

2.3 遺留分とは何か?その計算方法と請求権者

遺留分は、特定の法定相続人の生活保障や相続財産への期待を保護するために設けられた制度です。ここでは、遺留分が具体的にどのようなものか、誰が請求できるのか、そしてその計算方法について詳しく見ていきましょう。

2.3.1 遺留分権利者とは

遺留分を請求できる人(遺留分権利者)は、以下の法定相続人です。

- 配偶者

- 子(直系卑属)

- 直系尊属(父母、祖父母など)

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって、前妻の子は「子」として遺留分権利者に該当します。

2.3.2 遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合は、法定相続人の組み合わせによって異なります。遺留分は、原則として「遺留分算定の基礎となる財産」に、各相続人の「総体的遺留分」と「個別的遺留分」の割合を掛けて計算されます。

遺留分算定の基礎となる財産:

被相続人が死亡時に有していた財産の価額に、贈与した財産の価額を加算し、債務の全額を控除して算出されます。特に、相続開始前1年以内に行われた贈与や、相続人に対する特別受益となる生前贈与(10年以内)は、遺留分算定の基礎に含められる場合があります。

総体的遺留分:

相続財産全体に対して、遺留分権利者全員に保障される割合です。

| 法定相続人の組み合わせ | 総体的遺留分の割合 |

| 直系尊属のみが相続人の場合 | 被相続人の財産の3分の1 |

| 上記以外の場合(配偶者、子など) | 被相続人の財産の2分の1 |

個別的遺留分:

総体的遺留分を、各遺留分権利者の法定相続分に応じて按分したものです。

具体的な計算例を見てみましょう。

例:配偶者と子が2人(現在の妻との子1人、前妻の子1人)の場合

- 総体的遺留分:

配偶者と子がいるため、総体的遺留分は被相続人の財産の2分の1です。 - 各相続人の法定相続分:

配偶者:2分の1

子(各):4分の1(子が2人のため、残りの2分の1を2人で分ける) - 各相続人の個別的遺留分:

配偶者の遺留分:総体的遺留分(2分の1) × 配偶者の法定相続分(2分の1) = 4分の1

子の遺留分(各):総体的遺留分(2分の1) × 子の法定相続分(4分の1) = 8分の1

この場合、前妻の子には、遺留分として「遺留分算定の基礎となる財産」の8分の1が保障されることになります。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始の時から10年以内に行使しなければ時効によって消滅します。

遺留分制度は非常に複雑であり、その計算や請求には専門的な知識が不可欠です。詳細については、法務省のウェブサイトや弁護士の解説なども参考にされると良いでしょう。 (参考:法務省「相続に関するQ&A」)

3. 前妻の子に相続させないための具体的な対策

前妻の子への相続を避けるためには、様々な法的手段が存在します。しかし、それぞれにメリット・デメリット、そしてクリアすべき要件があります。ここでは、具体的な対策を網羅的に解説し、その有効性と注意点を詳しく見ていきましょう。

3.1 最も確実な対策1 遺言書による指定

遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように承継させるかを明確に意思表示できる最も強力な手段です。適切に作成された遺言書は、法定相続分とは異なる配分を指定することを可能にします。

3.1.1 遺言書で前妻の子の相続分をゼロにするには

遺言書を作成することで、特定の相続人(この場合は前妻の子)に対して、「一切の財産を相続させない」という意思を明確に表示することが可能です。例えば、「私の有する全財産は、妻〇〇に相続させる」といった内容を記載することで、前妻の子の相続分をゼロに指定できます。

しかし、ここで重要なのが「遺留分」の存在です。前妻の子が法定相続人である場合、たとえ遺言書で相続分をゼロに指定されても、遺留分を侵害されたとして「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。この請求がなされた場合、指定された相続人は、前妻の子の遺留分に相当する金銭を支払う義務が生じます。

3.1.2 公正証書遺言の作成と注意点

遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も推奨されるのは「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与するため、形式不備による無効のリスクが極めて低く、また原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。

公正証書遺言を作成する際は、以下の点に注意が必要です。

- 証人の確保:証人2名が必要です。利害関係のない第三者である必要があり、専門家(弁護士、司法書士など)に依頼することも可能です。

- 費用:遺言書に記載する財産の価額に応じて、公証役場の手数料が発生します。

- 内容の明確化:財産の特定や相続させる相手の指定を曖昧にせず、具体的に記載することが重要です。

公正証書遺言の作成手続きについては、日本公証人連合会のウェブサイトなどで詳細を確認できます。

3.1.3 遺留分侵害額請求への対策

遺言書で前妻の子の相続分をゼロにしても、遺留分侵害額請求のリスクは残ります。このリスクに備えるための対策としては、以下のようなものが考えられます。

- 生前贈与の活用:後述しますが、特定の財産を生前贈与によって承継させることで、遺留分算定の基礎となる財産を減らすことが可能です。ただし、生前贈与も一定期間内に行われたものは遺留分の対象となるため注意が必要です。

- 生命保険の活用:生命保険金は原則として受取人固有の財産とされ、遺留分の算定基礎に含まれないため、有効な対策となり得ます。

- 付言事項の活用:遺言書に付言事項として、前妻の子に財産を相続させない理由や、残された家族への想いを記載することで、遺留分侵害額請求を思いとどまらせる心理的効果が期待できる場合があります。

3.2 対策2 生前贈与の活用

生前贈与は、ご自身が生きている間に財産を特定の人に贈与することで、将来の相続財産を減らす方法です。これにより、相続発生時の前妻の子の相続分や遺留分算定の基礎となる財産を実質的に減らすことが期待できます。

3.2.1 生前贈与で財産を移転させるメリットとデメリット

生前贈与には、相続対策として以下のメリットとデメリットがあります。

| メリット | デメリット |

| 財産を確実に渡したい相手に承継できる | 贈与税が発生する可能性がある |

| 相続発生時の遺産分割協議が不要になる | 贈与者の意思能力が必要 |

| 相続財産を減らし、遺留分算定の基礎を減らせる可能性がある | 遺留分算定の対象となる贈与がある |

| 節税対策(年間110万円の基礎控除など) | 贈与の事実を明確にする必要がある(贈与契約書など) |

3.2.2 特別受益としての生前贈与と遺留分

生前贈与は、遺留分算定において「特別受益」として扱われる場合があります。特別受益とは、共同相続人の中で、被相続人から生前に特別な利益(贈与など)を受けていた場合に、その利益を相続財産に持ち戻して計算するという制度です。

民法改正により、遺留分侵害額を算定する際の基礎となる財産に含める生前贈与の期間が明確化されました。

- 相続開始前10年以内に行われた、相続人に対する贈与:遺留分算定の基礎に含められます。

- 相続開始時期に関わらず、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与:遺留分算定の基礎に含められます。

したがって、遺留分対策として生前贈与を行う場合は、贈与の時期や目的が非常に重要になります。単に財産を移転しただけでは、後から遺留分侵害額請求の対象となる可能性があるため、専門家と相談しながら慎重に進める必要があります。

3.2.3 税金対策も考慮した生前贈与の進め方

生前贈与を行う際には、贈与税の発生に注意が必要です。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。計画的に毎年少額ずつ贈与を行う「暦年贈与」は、有効な節税対策の一つとされています。

また、「相続時精算課税制度」を利用する方法もあります。これは、生前贈与された財産を相続時に相続財産に加算して相続税を計算する制度で、贈与税と相続税を一体として精算します。贈与時には2,500万円までの特別控除枠があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。しかし、この制度を選択すると、暦年贈与の基礎控除は利用できなくなり、相続時には贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、慎重な検討が必要です。

税金対策を誤ると、かえって多額の税金が発生するリスクがありますので、税理士などの専門家と相談しながら最適な方法を選択することが不可欠です。

3.3 対策3 家族信託の活用

家族信託は、特定の財産(不動産、預貯金など)を信頼できる家族(受託者)に託し、その財産を特定の目的(受益者の生活費、将来の承継など)のために管理・運用・処分してもらう仕組みです。これにより、ご自身の意思を長期にわたって反映させ、財産の承継先を柔軟に指定することが可能になります。

3.3.1 家族信託とは?その仕組みと前妻の子への相続対策

家族信託の基本的な仕組みは、財産を託す人(委託者)、財産を管理・運用する人(受託者)、財産から利益を得る人(受益者)の三者で構成されます。

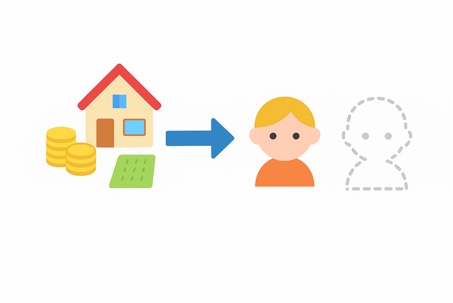

前妻の子への相続対策として家族信託を活用する場合、例えば、ご自身が委託者兼当初受益者となり、現在の配偶者や子を次の受益者(第二受益者)に指定することで、ご自身の死後も財産が前妻の子に渡ることなく、指定した家族に引き継がれるように設定できます。

信託された財産は、委託者の死亡によって相続財産とは別の形で承継されるため、遺産分割の対象とならず、前妻の子の遺留分侵害額請求の対象にもなりにくいという特性があります。ただし、信託契約の内容や設定の仕方によっては、遺留分侵害額請求の対象となる可能性もゼロではないため、専門家による慎重な設計が必要です。

3.3.2 家族信託で財産の承継先を自由に指定する

家族信託の大きなメリットは、「受益者連続型信託」を設定することで、財産の承継先を何代にもわたって指定できる点です。例えば、「私が亡くなったら妻が受益者となり、妻が亡くなったら現在の私の子が受益者となる」といったように、順次受益者を指定できます。

これにより、ご自身の死後、現在の家族が安定して生活できる基盤を確保しつつ、最終的に財産が前妻の子に渡らないようにコントロールすることが可能になります。また、不動産などの共有状態を避けることもできるため、将来のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。

3.3.3 信託契約における注意点と専門家への相談

家族信託は非常に柔軟な制度である反面、その契約内容は複雑になりがちです。以下の点に注意が必要です。

- 契約内容の明確化:誰が、どの財産を、どのような目的で、いつまで管理し、最終的に誰に渡すのかを明確に定める必要があります。

- 受託者の選定:信頼できる家族を受託者に選ぶことが最も重要です。受託者には財産管理の責任が伴います。

- 税務上の影響:信託設定時や受益者の変更時、信託終了時など、様々な段階で税金(贈与税、不動産取得税、登録免許税、相続税など)が発生する可能性があります。

家族信託の設計は、法律、税務、登記など多岐にわたる専門知識が必要です。安易な自己判断は避け、司法書士、弁護士、税理士などの専門家に必ず相談し、適切な信託契約を作成することが不可欠です。

3.4 対策4 養子縁組の解消

前妻の子が、ご自身と養子縁組をしている場合に限り、養子縁組を解消することで、その子との法的な親子関係を終了させ、相続権を失わせることが可能です。ただし、これは前妻の子が実子ではなく、養子である場合にのみ適用される対策です。

3.4.1 前妻の子が養子の場合の養子縁組解消手続き

養子縁組の解消(離縁)には、主に以下の2つの方法があります。

- 協議離縁:養親と養子の双方が合意し、離縁届を役所に提出することで成立します。養子が15歳未満の場合は、養子の代諾権者(実親など)が手続きを行います。

- 調停・裁判離縁:協議で合意できない場合や、相手が行方不明の場合などは、家庭裁判所に離縁調停を申し立てます。調停でも合意に至らない場合は、離縁訴訟を提起し、裁判所の判決によって離縁が成立します。裁判離縁が認められるためには、民法に定められた離縁事由(例:悪意の遺棄、その他重大な事由)が必要です。

単に相続させたくないという理由だけでは、裁判離縁は認められにくいのが実情です。離縁は法的な親子関係を解消する重大な行為であり、家庭裁判所は慎重に判断します。

3.4.2 養子縁組解消が相続に与える影響

養子縁組が解消されると、その養子はご自身の法定相続人ではなくなります。これにより、相続権を失い、遺留分も請求できなくなります。しかし、離縁はあくまで養子縁組を解消するものであり、実子である場合はこの方法は適用できません。

また、離縁は養子本人にとっても大きな影響を及ぼすため、感情的な対立や紛争に発展するリスクが非常に高い対策です。離縁後の養子の生活への影響や、周囲からの評価なども考慮し、慎重に判断する必要があります。

3.5 対策5 相続人の廃除制度の利用

相続人の廃除制度は、法定相続人(特に遺留分を有する者)が、被相続人に対して著しい非行や侮辱を行った場合、または悪質な行為があった場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続権を剥奪する制度です。前妻の子が法定相続人であり、かつ特定の要件を満たす場合に検討可能です。

3.5.1 相続人廃除とは?その要件と手続き

相続人廃除が認められるための要件は、民法第892条に定められており、非常に限定的です。

- 要件:

- 被相続人に対する虐待、重大な侮辱があった場合

- 相続人に著しい非行があった場合

具体的には、被相続人への暴力、長期間の音信不通による介護放棄、財産の不当な持ち出し、犯罪行為による逮捕などが挙げられますが、単なる不仲や個人的な感情だけでは認められません。

手続きには、以下の2つの方法があります。

- 遺言による廃除:遺言書に廃除の意思と理由を記載し、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。

- 生前の廃除:被相続人自身が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。

いずれの場合も、家庭裁判所が審判を行い、廃除の要件を満たしていると判断された場合にのみ廃除が認められます。

3.5.2 廃除が認められるケースと実務上のハードル

相続人廃除は、その人の相続権を完全に奪うという非常に強力な制度であるため、家庭裁判所は極めて厳格に判断します。実務上、廃除が認められるケースは非常に少なく、以下のような具体例が挙げられますが、個別の状況によって判断は異なります。

- 被相続人に対する継続的なDVや虐待

- 被相続人の財産を勝手に使い込む、多額の借金を負わせるなどの著しい経済的損害

- 長期間にわたる音信不通に加え、被相続人が病気で苦しんでいるにもかかわらず一切の援助を拒否するなど、扶養義務を著しく怠った場合

廃除の申し立てには、これらの事実を裏付ける客観的な証拠(診断書、警察の記録、通帳の履歴、第三者の証言など)が不可欠です。ハードルが非常に高いため、この制度に過度な期待をすることは避けるべきでしょう。まずは弁護士に相談し、自身のケースで廃除が認められる可能性があるか、慎重に検討することが重要です。

3.6 対策6 生命保険の受取人指定

生命保険は、相続対策として非常に有効な手段の一つです。その最大の理由は、生命保険金が原則として遺産分割の対象とならないため、前妻の子に渡ることを防ぐことができる点にあります。

3.6.1 生命保険金は遺産分割の対象外

生命保険契約において、保険金受取人が指定されている場合、被保険者(亡くなった方)の死亡によって発生する保険金は、受取人固有の財産とみなされます。これは、遺産分割協議の対象となる「相続財産」とは性質が異なるため、たとえ法定相続人であっても、指定された受取人以外は保険金を受け取る権利がありません。

したがって、生命保険を活用することで、遺言書で指定しなくても、特定の財産を前妻の子以外の人物(現在の配偶者や子など)に確実に渡すことが可能になります。

3.6.2 受取人を指定することで前妻の子に渡らない財産を作る

この特性を利用し、生命保険の受取人を現在の配偶者や子に指定することで、ご自身の死後、その保険金が前妻の子に渡ることを防げます。例えば、遺言書で前妻の子の相続分をゼロに指定した場合でも、遺留分侵害額請求のリスクが残りますが、生命保険金は原則として遺留分算定の基礎にも含まれないため、この点でも有効な対策となります。

ただし、あまりにも多額の生命保険金を特定の相続人に集中させた場合、他の相続人との間で不公平が生じ、「特別受益」として遺留分算定の基礎に含めるべきだという主張がなされる可能性もゼロではありません。判例では、保険金の額が相続財産全体に占める割合や、他の相続人とのバランスなどを考慮して判断されることがあります。

生命保険は、遺留分対策としてだけでなく、相続税の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があるため、税金対策としても有効です。保険会社や税理士と相談し、最適な保険金額や受取人を検討することが重要です。

4. 前妻の子に相続させない方法を実践する際の注意点とリスク

前妻の子に相続させないための対策を講じる際には、法的な有効性だけでなく、将来的なリスクや家族間の関係性、そして税金の問題まで、多角的に考慮する必要があります。安易な対策は、かえって大きなトラブルや予期せぬ税負担を招く可能性があるため、慎重な検討が不可欠です。

4.1 遺留分侵害額請求への備えと対応

前章で解説した通り、前妻の子が法定相続人である場合、その子には「遺留分」という最低限の相続権が法律で保障されています。遺言書などで前妻の子の相続分をゼロに指定しても、遺留分を侵害する内容であれば、前妻の子は遺留分侵害額請求を行うことができます。この請求は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めるものです。

遺留分侵害額請求への備えとしては、以下の点が挙げられます。

| 項目 | 内容 |

| 遺留分額の把握 | 前妻の子の法定相続分と遺留分割合に基づき、具体的な遺留分額を事前に把握しておくことが重要です。 |

| 対策の検討 | 遺留分を侵害しない範囲で財産を承継させる方法(例えば、遺留分に相当する財産は残す)、あるいは生前贈与や生命保険の活用により、遺留分侵害額請求の対象となる財産を減らすことを検討します。 |

| 交渉の準備 | 万が一、遺留分侵害額請求を受けた場合に備え、請求者との交渉に応じる姿勢や、専門家を介した冷静な話し合いの準備が必要です。 |

| 金銭の準備 | 遺留分侵害額請求が認められた場合、金銭で支払う義務が生じるため、そのための資金を確保しておくことも重要です。 |

遺留分侵害額請求は、相続発生後に家族間の紛争の火種となりやすいため、事前に専門家と相談し、遺留分を考慮した対策を講じることが最も重要です。

4.2 遺言無効のリスクと対策

遺言書は、前妻の子に相続させないための最も確実な手段の一つですが、その遺言書自体が無効と判断されるリスクも存在します。遺言が無効となる主なケースと、その対策は以下の通りです。

- 形式の不備:自筆証書遺言の場合、日付、署名、押印が漏れていたり、全文が自筆でなかったりすると無効になります。

- 対策:公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備のリスクが極めて低いです。

- 遺言能力の欠如:遺言者が遺言作成時に認知症などで判断能力が著しく低下していた場合、遺言は無効となる可能性があります。

- 対策:遺言作成時には、遺言能力があることを示す医師の診断書を取得しておくなど、客観的な証拠を残すことが有効です。公正証書遺言であれば、公証人が遺言能力を確認します。

- 内容の不明確さや矛盾:遺言の内容が曖昧であったり、他の遺言と矛盾していたりすると、解釈を巡って争いが生じ、結果的に遺言の有効性が問われることがあります。

- 対策:遺言書の内容は、誰が見ても明確に理解できるよう具体的に記述することが重要です。専門家(弁護士、司法書士)に内容をチェックしてもらうことで、曖昧さを排除できます。

- 詐欺・強迫による作成:遺言者が他者からの詐欺や強迫によって遺言を作成した場合、その遺言は無効となります。

- 対策:公正証書遺言であれば、公証人が遺言者の意思を直接確認するため、第三者からの不当な介入を防ぎやすいです。

遺言書は一度作成したら終わりではなく、定期的に内容を見直し、法改正や家族状況の変化に合わせて修正することも重要です。

4.3 家族間の紛争を避けるための配慮

「前妻の子に相続させない」という意図は、他の相続人や前妻の子との間に深刻な感情的な対立を生む可能性があります。法的に有効な対策を講じたとしても、感情的なしこりが残れば、それは「争族」へと発展しかねません。

- コミュニケーションの重要性:可能であれば、関係者に対して生前のうちに自身の考えや財産承継の意図を伝え、理解を求める努力をすることが望ましいです。ただし、これがかえって紛争の火種となる場合もあるため、慎重な判断が必要です。

- 透明性の確保:財産状況や対策の内容を不必要に隠蔽することは、不信感を招き、後のトラブルの原因となります。必要な範囲で情報を開示し、透明性を保つことが大切です。

- 専門家を介した調整:感情的な対立が予想される場合は、弁護士などの専門家を間に入れて話し合いを進めることで、冷静かつ客観的な解決を目指せる可能性があります。専門家は、法的な観点だけでなく、心理的な側面にも配慮したアドバイスを提供できる場合があります。

- 遺留分への配慮:遺留分を侵害する遺言は、必ず遺留分侵害額請求のリスクを伴います。この請求がなされると、多くの場合、家族間の関係はさらに悪化します。遺留分を考慮した遺言内容にすることで、紛争のリスクを低減できる場合があります。

相続は、故人の思いだけでなく、残された家族の生活にも大きく影響します。単に「相続させない」という目的だけでなく、残された家族が円満に暮らせるよう配慮する視点も持つことが重要です。

4.4 税金問題への考慮

相続対策は、相続税や贈与税といった税金の問題と密接に関わります。前妻の子に相続させないための対策が、かえって他の相続人の税負担を増やしたり、予期せぬ贈与税が発生したりする可能性があります。

- 生前贈与の税金:生前贈与は、相続財産を減らす有効な手段ですが、贈与税の課税対象となります。年間110万円を超える贈与には贈与税が課税され、相続時精算課税制度を利用しない限り、相続税よりも税率が高くなるケースが多いです。

- 対策:暦年贈与の非課税枠(年間110万円)を計画的に活用したり、教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与などの非課税特例を検討したりすることが有効です。

- 生命保険の非課税枠:生命保険金は、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象外です。また、一定の非課税枠(「500万円 × 法定相続人の数」)が設けられています。

- 対策:生命保険の受取人を前妻の子以外に指定することで、その財産を確実に渡したい相手に承継させつつ、非課税枠を活用して相続税の負担を軽減できます。

- 二次相続への影響:配偶者にすべての財産を相続させた場合、その配偶者が亡くなった際に発生する二次相続で、残された子(例えば、現在の配偶者との間の子)の相続税負担が大きくなる可能性があります。

- 対策:一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた総合的な相続税シミュレーションを行うことが重要です。

相続税対策と「前妻の子に相続させない」という目的は、時に相反する場合があります。税理士と連携し、最も税負担が少なく、かつ意図に沿った財産承継が実現できるようなプランを策定することが不可欠です。

5. 「前妻の子に相続させない方法」は専門家への相談が不可欠

「前妻の子に相続させない」というご希望は、日本の民法が定める相続の原則に反する部分も含まれるため、非常に専門的な知識と緻密な計画が不可欠となります。ご自身だけで対策を講じようとすると、法的な不備や思わぬ落とし穴にはまり、かえって家族間のトラブルを招いたり、無効な手続きとなってしまうリスクがあります。そのため、相続問題の専門家へ相談することが、最も確実で安全な道と言えるでしょう。

5.1 弁護士、司法書士、税理士 どの専門家に相談すべきか

前妻の子に相続させないための対策は、法律、税金、登記など多岐にわたる専門知識を要します。そのため、どの専門家に相談すべきかを見極めることが非常に重要です。各専門家の役割と、どのような場合に相談すべきかを以下にまとめました。

| 専門家 | 主な役割・相談内容 | 前妻の子への相続対策における関連性 |

| 弁護士 | 相続全般に関する法的助言、遺産分割協議の代理、遺留分侵害額請求への対応、相続人廃除の手続き、遺言無効の争いなど、法律紛争全般。 | 遺留分対策、遺言書の有効性確保、相続人廃除、万が一の紛争解決など、法的なトラブルや複雑な状況で不可欠です。特に、遺留分侵害額請求への対応や、相続人廃除のような家庭裁判所での手続きが必要な場合は、弁護士の専門性が求められます。 |

| 司法書士 | 不動産の相続登記、遺言書の作成支援(公正証書遺言の証人、原案作成)、家族信託の組成支援、成年後見制度の利用など、登記・法務局関連の手続き。 | 不動産の生前贈与登記、家族信託の登記、遺言書作成のサポートなど、財産の名義変更や信託契約の実行面で専門性を発揮します。遺言書作成においても、法的に有効な形式での作成を支援します。 |

| 税理士 | 相続税・贈与税の申告、税務対策、節税アドバイス、財産評価。 | 生前贈与や家族信託における税金計算、相続税のシミュレーション、節税対策など、税金面からのアドバイスや申告業務を担当します。財産の移転に伴う税負担を最小限に抑えるための計画立案に貢献します。 |

多くの場合、これらの専門家が連携して対応することで、より包括的かつ効果的な対策を講じることが可能になります。まずはご自身の状況を整理し、最も関心の高い分野の専門家から相談を始めるのが良いでしょう。例えば、遺言書作成を検討しているなら司法書士や弁護士、生前贈与の税金が気になるなら税理士といった具合です。

5.2 無料相談を活用するメリット

専門家への相談は費用がかかるというイメージから、なかなか一歩を踏み出せない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、多くの専門家事務所では初回無料相談を実施しています。この無料相談を賢く活用することで、以下のようなメリットが得られます。

- 問題点の明確化と方向性の把握: 漠然とした不安を抱えていても、専門家との対話を通じて具体的な問題点や取るべき対策の方向性が見えてきます。専門家は、あなたの状況をヒアリングし、法的な観点から可能性のある選択肢を提示してくれます。

- 複数の専門家との比較検討: 無料相談を利用して複数の専門家と話すことで、それぞれの専門家の知識レベル、対応の丁寧さ、費用感などを比較し、ご自身に合った専門家を選ぶことができます。相性の良い専門家を見つけることは、長期的な関係を築く上で非常に重要です。

- 費用の目安の把握: 具体的な対策にかかる費用や報酬の見積もりを提示してもらえることが多く、安心して次のステップに進むための判断材料になります。後から予期せぬ費用が発生するリスクを減らすことができます。

- 専門家との相性の確認: 重要な相続問題は長期にわたる可能性もあります。信頼関係を築ける専門家か、相性が良いかを確認する良い機会となります。安心して本音で相談できる相手を見つけましょう。

無料相談は、「前妻の子に相続させない」という複雑な問題を解決するための第一歩として、積極的に活用することをおすすめします。多くの場合、初回相談だけでも多くの有益な情報を得ることができます。

5.3 信頼できる専門家の選び方

無料相談を活用しつつ、最終的に依頼する専門家を選ぶ際には、以下のポイントを参考にすると良いでしょう。

- 相続問題、特に複雑な家族構成における実績が豊富か: 前妻の子への相続対策は特殊なケースも多いため、同様のケースを扱った経験が豊富な専門家を選ぶと安心です。ウェブサイトの事例や実績、または相談時に具体的な経験談を尋ねてみましょう。

- 説明が分かりやすく、疑問に丁寧に答えてくれるか: 専門用語を並べるだけでなく、依頼者が理解できるように平易な言葉で説明し、質問にも真摯に耳を傾けてくれる専門家を選びましょう。あなたの疑問や不安を解消しようと努めてくれる姿勢は信頼の証です。

- 費用体系が明確で、事前に提示されるか: 相談前に料金体系が明確に提示され、追加費用が発生する可能性がある場合も事前に説明してくれる専門家は信頼できます。不明瞭な料金体系はトラブルの原因となりがちです。

- 複数の専門家との連携体制があるか: 弁護士、司法書士、税理士など、必要に応じて他の専門家と連携できるネットワークを持っているかも重要な判断基準です。相続問題は複数の分野にまたがることが多いため、ワンストップで対応できる体制があると安心です。

- 相談者との相性が良いか: 長期にわたる可能性のある問題ですので、人間的な相性も大切です。安心して何でも話せる専門家を選びましょう。専門家の話を聞いて、あなたが納得し、信頼できると感じるかどうかが最も重要です。

信頼できる専門家を見つけることで、「前妻の子に相続させない」というデリケートな問題を、精神的な負担を軽減しながら円滑に進めることができます。後悔のない選択をするためにも、時間をかけて慎重に専門家を選びましょう。また、専門家団体(例えば日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など)のウェブサイトで、専門家検索や相談窓口の情報を得ることも有効です。

6. まとめ

「前妻の子に相続させない」という意向は、遺留分制度の存在により簡単ではありません。しかし、遺言書、生前贈与、家族信託、生命保険など、複数の対策を組み合わせることで、意図に近い形で財産を承継させる道は開けます。これらの対策は、それぞれメリットとデメリット、法的な制約や税金の問題を伴います。特に遺留分侵害額請求のリスクや家族間の争いを避けるためには、個別の状況に応じた最適な方法を選択することが不可欠です。本記事で解説した内容はあくまで一般的な情報であり、具体的な実行には、相続問題に詳しい弁護士や司法書士、税理士といった専門家への相談が何よりも重要です。早めに専門家の助言を得て、後悔のない相続対策を進めましょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

さくら共同法律事務所 弁護士・弁理士

野崎 智裕(のざき あきひろ)

京都大学文学部人文学科行動・環境文化学系社会学専修卒業後、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻を経て

平成30年9月 司法試験合格

ミツカン創業家裁判やカルテル巡る関西電力株主訴訟などを担当。顧客の本来利益を追求する姿勢が顧客からの信頼を得ている。