登記申請書の書き方をケース別に見本付きで解説!記入方法・必要書類・提出手順を確認しよう

Contents

登記申請書とは

相続登記の申請には「所有権移転登記申請書」に必要事項を記入します。この申請書は相続による不動産名義人の変更の際に必要な書類で、相続の発生日、どんな不動産(土地・建物)を引き継いだのかについて法務局へ報告する役割を担います。

▼あわせてこちらの記事も参考にされてください。

登記申請書の目的と役割

登記申請書は、不動産や会社の名義や情報を正式に記録するための書類です。

法務局に提出することで、所有者や権利の変動が公に認められます。

これにより、不動産の売買や相続、会社の設立や役員変更などがスムーズに進みます。

また、誰がどの財産を持っているのかを明確にし、トラブルを防ぐ役割もあります。

適切に登記を行うことで、財産の安全が守られ、信用のある取引ができるようになります。

▼あわせてこちらの記事も参考にされてください。

登記申請書が必要となるケース

登記申請書がどんな場面で必要になるのか、具体例を見てみましょう。

- 不動産を購入したとき:取得した土地や建物を自分の名義にするため

- 相続で不動産を受け継いだとき:亡くなった人の名義から相続人へ変更するため

- 店舗やオフィスの名義が変わったとき:売買や譲渡で所有者が変わった場合に記録するため

- 住宅ローンを完済したとき:抵当権(ローンを借りる際の担保)の抹消手続きをするため

- 新しく会社を設立するとき:会社名や代表者、資本金などの情報を正式に登録するため

- 本社を移転したとき:会社の所在地を変更し、最新の情報に更新するため

登記申請書の法的根拠

登記申請書の作成や提出が必要とされるのは、法律によって定められているからです。主な法的根拠は、以下の法律や規則に基づいています。

1.民法

民法は、財産や契約に関する基本的なルールを定めた法律です。不動産を取得した際に登記をしないと第三者に権利を主張できないことを規定しています。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第177条

不動産に関する物権の変動は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

→登記をしないと、第三者に対して所有権や抵当権などの権利を主張できません。

たとえば、AさんがBさんに土地を売ったのに登記をしなかった場合、その土地がCさんに転売され、Cさんが先に登記をしてしまうと、Bさんは所有権を主張できなくなります。

登記は「権利の証明」として非常に重要であり、そのため登記申請書の提出が必要になります。

2.不動産登記法

不動産の登記手続きを定めた法律で、所有権の移転や抵当権の設定などに関するルールが規定されています。

(登記の申請)

第20条

登記は、申請によりする。

→不動産の売買や相続があっても、登記をしなければ法的に認められません。

そのため、法務局に登記申請書を提出することが義務付けられています。

(登記の添付情報)

第25条

登記の申請をする者は、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて、当該登記の原因及びその日付を証する情報その他の情報を提供しなければならない。

→登記申請書と一緒に必要な書類を提出する必要があります。

例えば、相続登記なら戸籍謄本・遺産分割協議書、所有権移転登記なら売買契約書などが必要です。

(登記をすることができる者)

第60条

登記権利者又は登記義務者は、共同して登記を申請することができる。

→売買などで所有権を移転する場合、売主と買主が共同で申請するのが原則です。

ただし、相続の場合は相続人単独で申請できます。

3.商業登記法

会社や法人の登記に関するルールを定めた法律で、会社の設立や役員変更などに関する手続きを規定しています。

(登記の申請)

第30条

登記は、申請によりする。

→会社の登記も、申請をしなければ成立しません。

会社設立・本店移転・役員変更などの際には登記申請書を法務局に提出する必要があります。

(会社の変更の登記)

第32条

会社の登記事項に変更があったときは、代表取締役(代表執行役又は清算人を含む。)は、二週間以内に、変更の登記をしなければならない。

→会社の情報が変わったら、2週間以内に登記しなければなりません。

たとえば、会社の代表者が変わった場合、そのまま放置すると法律違反になります。

4.登記令

登記手続きの細かいルールを定めた政令で、登記申請の方式についても明確に規定されています。

(登記の申請の方式)

第3条

登記の申請は、申請人が登記所に備えられた登記簿に登記すべき情報を提供してするものとする。

→法務局(登記所)に正しい情報を記入した登記申請書を提出しなければなりません。

登記申請書の入手方法

相続登記を申請する場合、所定の用紙に必要事項を記入し法務局へ提出します。ここでは相続登記申請書の入手方法を解説します。

法務局窓口で取得

登記申請書は、最寄りの法務局の窓口で無料で入手できます。法務局では、所有権移転登記・抵当権設定登記・会社設立登記など、さまざまな登記に対応した申請書の様式を用意しています。

法務局公式サイトからダウンロード

インターネット環境が整っていれば法務局のホームページからダウンロードできます。

専門家(司法書士・行政書士)への依頼

登記申請は自分で手続きすることも可能ですが、内容によっては司法書士や行政書士などの専門家に依頼することで、よりスムーズに進めることができます。

特に、相続登記や不動産の売買登記、会社の設立登記などは、添付書類が多く、記載ミスによる補正や却下のリスクもあるため、専門家に依頼することで手続きの正確性と安心感を確保できます。

登記申請書の書き方と記載事項

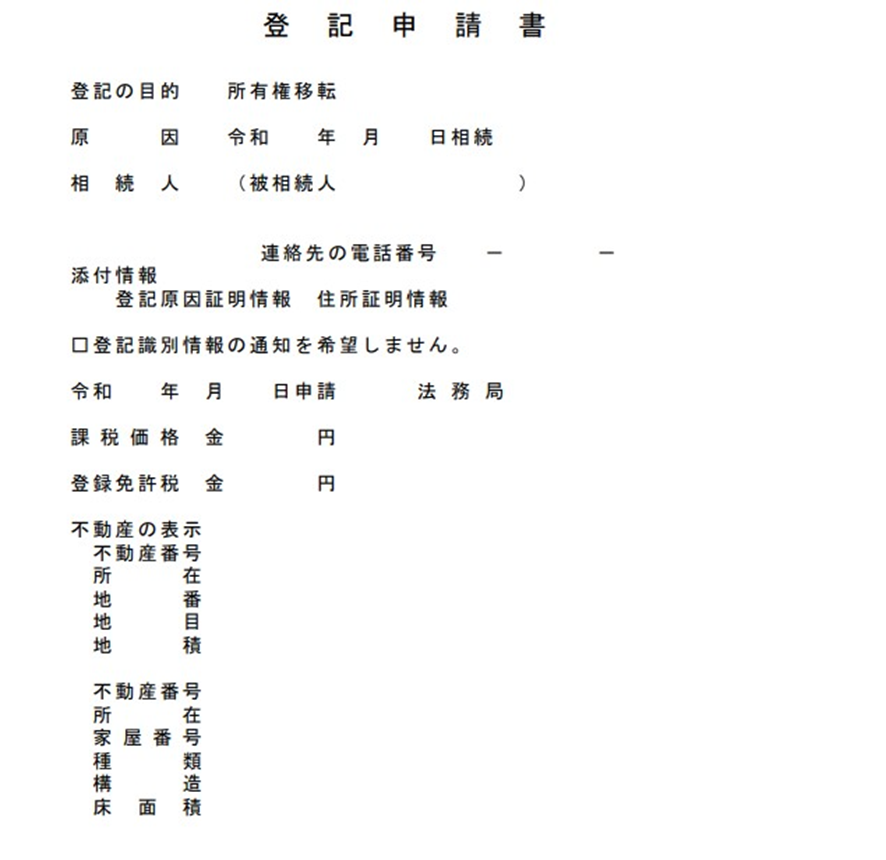

所有権移転登記申請書は次のような書類となります。

書類を上の方から説明していくと、次の内容となります。

登記の目的の記載方法

登記を行う目的を記入します。

たとえば、相続による不動産の所有権移転の場合は、「所有権移転」と記入します。

登記の原因とその記載のポイント

被相続人が亡くなった日付を記入します。

たとえば、「令和○年○月○日 相続」と記載します。

被相続人および相続人の情報記入

括弧内は被相続人の氏名を、その下に相続人の氏名・住所・電話番号を記入します。

添付情報の種類と記載方法

登記原因証明情報、住所証明情報を記入の上、遺産分割協議書や遺言書、住民票などを添付します。

登記識別情報の通知希望の有無

登記識別情報とは、不動産の所有権や抵当権を登記した際に発行される重要な情報です。これは、かつての「権利証(登記済証)」に代わるものであり、不動産の売却や担保設定を行う際に必要となります。

登記申請書には、登記識別情報の通知を希望するかどうかを記載する欄があります。通知を希望する場合は、「通知希望」と記入しましょう。希望しない場合は、その旨を記載します。

申請日および管轄法務局の記載

登記申請書には、申請日と申請を行う法務局の名称を記入する欄があります。これは、申請の正確な日時と管轄の法務局を明確にするために必要な項目です。

①申請日の記入方法

申請日は、実際に登記申請書を法務局へ提出する日を記入します。窓口申請の場合は法務局に出向いた日、郵送申請の場合は発送した日、オンライン申請の場合は電子データを送信した日を記入します。

②管轄法務局の記入方法

登記申請を行う法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局です。申請者の居住地や勤務先ではなく、登記する不動産が所在する地域を担当する法務局を記入する必要があります。

課税価格・登録免許税の計算と記載

価格・税額を記入する場合、固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書に記載されている金額をそのまま明記するわけではありません。

- 課税価格:固定資産評価額から1,000円未満を切り捨てた金額

- 登記免許税:「課税価格×0.4%」から100円未満を切り捨てた金額

固定資産評価額は固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書に記載があり、例えば評価額が45,910,169円の場合、課税価格には45,910,000円と記載します。

一方、登記免許税の場合は課税価格が45,910,169円ならば「45,900,000円×0.4%=183,640円」です。100円未満を切り捨てるので登録免許税は183,600円となります。

申請書には次のように記入します。

不動産の表示方法

相続した土地・建物の情報を記入します。

登記事項証明書を参考に記入していきます。この登記事項証明書は法務局で取得し、申請書に次の事項を記入しましょう。

- 土地:不動産番号(任意)・所在・地番・地目・地積

- 建物:不動産番号(任意)・所在・家屋番号・種類・構造・床面積

ケースによって異なる記載方法

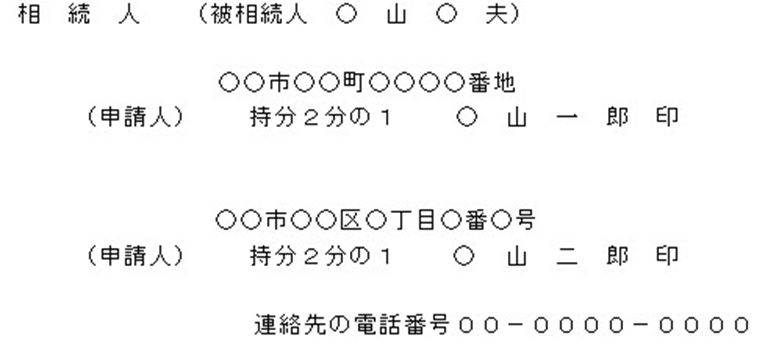

相続人・被相続人氏名の項目には、括弧内に被相続人の氏名、その下に相続人の氏名・住所・電話番号・印鑑(認印でも可)を記入・押印します。こちらは相続の内容によって書き方が異なります。

(1)不動産の相続人が1人の場合

相続人が1人の場合には、相続人の氏名・住所・電話番号を記入し、印鑑を押印すれば足ります。

(2)不動産の相続人が2人以上の場合

不動産を共有して相続する場合、共有相続人全員の持分割合(サンプルでは持分それぞれ1/2ずつと想定)・氏名・住所・印鑑を記入・押印します。なお、電話番号は平日の日中に法務局からの連絡を受けることができるのであれば、携帯電話の番号を記入しても差し支えありません。

特殊な相続ケースにおける登記申請書の作成方法

ここでは、特殊な相続ケースにおける登記申請書の作成方法を紹介します。記載例も掲載するので、参考にしてみてください。

法定相続による所有権移転登記の記載例

法定相続とは、遺言がない場合に、民法の規定に従って相続人が不動産を取得するケースです。この場合、相続人全員が持分割合に応じて不動産を取得することになります。

【記載例】

登記の目的:所有権移転

登記の原因:令和6年4月1日 相続

権利者:○○○○(相続人)持分1/2

添付書類は、以下のとおりです。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 不動産を相続する相続人の住民票

- 固定資産評価証明書

遺言による相続の場合の申請書作成

遺言がある場合、記載された内容に従い、指定された相続人が不動産を取得します。遺言書の内容に基づいて登記申請を行うため、遺産分割協議は不要です。

【記載例】

登記の目的:所有権移転

登記の原因:令和6年4月1日 遺言

権利者:○○○○(相続人)

添付書類は、以下のとおりです。

- 遺言書(公正証書遺言の場合は原本)

- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

- 相続人の戸籍謄本

- 不動産を取得する相続人の住民票

- 固定資産評価証明書

- 遺言執行者が指定されている場合は、その選任を証明する書類

遺産分割協議による相続のケース

相続人が複数いる場合、遺産分割協議により特定の相続人が不動産を取得することがあります。この場合、相続人全員の同意が必要です。

【記載例】

登記の目的:所有権移転

登記の原因:令和6年4月1日 遺産分割

権利者:○○○○(相続人)

添付書類は、以下のとおりです。

- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 不動産を取得する相続人の住民票

- 固定資産評価証明書

- 相続人全員の印鑑登録証明書

遺贈による相続の場合の申請方法

遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者(受遺者)に不動産を譲ることです。受遺者が申請人となります。

【記載例】

登記の目的:所有権移転

登記の原因:令和6年4月1日 遺贈

権利者:○○○○(受遺者)

添付書類は、以下のとおりです。

- 遺言書(公正証書遺言は原本、または検認済みの自筆証書遺言)

- 被相続人の戸籍謄本

- 受遺者の住民票

- 固定資産評価証明書

- 遺言執行者がいる場合は、その選任を証明する書類

相続放棄があった場合

相続人が相続放棄をした場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。相続放棄した相続人を除いた相続人で手続きを進めます。

【記載例】

登記の目的:所有権移転

登記の原因:令和6年4月1日 相続

権利者:○○○○(相続人)

添付書類は、以下のとおりです。

- 家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 他の相続人の戸籍謄本

- 固定資産評価証明書

数次相続が発生した場合

被相続人が亡くなった後、登記を行う前に相続人も亡くなった場合、数次相続の手続きが必要です。

【記載例】

登記の目的:所有権移転

登記の原因:令和6年4月1日相続

権利者:○○○○(最終相続人)

添付書類は、以下のとおりです。

- 被相続人および中間相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 中間相続人の住民票の除票

- 最終相続人の戸籍謄本

- 固定資産評価証明書

被相続人の証明書類が取得できない場合

被相続人の証明書類が取得できない場合には、代替策をとることで対応できます。焦らず、落ち着いて手続きしましょう。

住民票除票・戸籍附票が取得困難な場合

役所の保存期間を過ぎている場合は、以下の代替書類を提出しましょう。

- 固定資産税の納税通知書

- 登記事項証明書

本籍地役場が被災している場合

災害によって本籍地の役場が被災し、戸籍や住民票の除票が取得できない場合は、本籍地の市区町村役場に問い合わせ、「戸籍の焼失等により交付ができないことの証明書(告知書・通知書)」が発行されるか確認します。多くの自治体では、戸籍の請求時に自動的に発行してくれます。

相続人が外国籍・海外在住の場合

相続人が海外在住で外国籍になっている場合や相続人が外国に住んでいる場合、不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか。それぞれについて解説します。

外国籍の相続人がいる場合

相続人が外国籍の場合、日本の通常の相続登記手続きとは異なる対応が必要になります。

1.住所証明書の取得方法

在外公館(日本大使館・領事館)は、日本国籍を有する方に対しては署名証明書や在留証明書を発行しますが、外国籍の方には原則として発行されません。ただし、元日本人であれば「居住証明書」を例外的に取得できることがあります。これは、日本の相続登記において住所証明書として使用可能です。

2.署名証明書の代替措置

日本の印鑑証明書が必要な場合、外国籍の相続人は以下の方法で代替できます。

現地の公証人(NotaryPublic)でサイン証明を取得する

サイン証明書にアポスティーユ(公的認証)を取得する(ハーグ条約加盟国の場合)

サイン証明書を日本大使館・領事館で認証してもらう

一部の国(韓国や台湾など)では、印鑑証明書の制度があるため、これを取得できる場合があります。

3.相続資格の証明

国籍を離脱した場合、戸籍から除籍されるため、現在の戸籍謄本を取得できません。このため、相続人全員の同意書(相続人の確定に関する証明書)を作成し、該当する相続人が相続権を有することを証明する必要があります。

この証明書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要であり、印鑑証明書または公的な署名証明を添付することで、法務局への提出が可能になります。

相続登記に必要な書類は、国や状況によって異なるため、事前に法務局や司法書士へ相談することが重要です。

相続人が海外在住の場合

相続人が海外在住の場合、日本国内の印鑑証明書や住民票を取得できません。その代わりに、居住地の日本大使館や領事館(在外公館)で署名証明書と在留証明書を発行してもらうことで代用できます。

また、在外公館によっては印鑑登録を行い、印鑑証明書を発行できる場合もあります。この場合、印鑑証明書を「住所を証明する書類」として使用できるため、住民票は不要になります。ただし、対応は在外公館によって異なるため、事前に確認が必要です。

登記申請書の訂正・修正方法

登記申請書に誤りがあった場合、適切な方法で訂正する必要があります。ここでは、基本ルールと具体的な訂正方法について説明します。

訂正の基本ルール

登記申請書を作成する際、ミスが発生することもあります。特に、初めて申請する場合は注意が必要です。

法務局へ提出する前に誤りに気づいた場合は、二重線と訂正印を使って修正できます。しかし、提出後に間違いが判明した場合は、単なる修正ではなく、「補正書」の提出が必要になります。

さらに、誤りの内容によっては、法務局から「取り下げ」を求められ、再申請が必要になることもあるため、事前のチェックを徹底しましょう。

訂正印の押し方と修正の仕方

次の方法で訂正印を押し、文言を修正しましょう。

- 修正する部分には二重線や括弧を使い、どこを直したのか明確にする。

- 訂正した文字が読めるように残す。

- 修正内容を「○字訂正」「○字加入」「○字削除」などと欄外に記載する。

- 修正した部分に押印する。

相続登記の申請手順と必要書類

相続登記は、亡くなった人の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きです。ここでは、具体的な流れと必要な書類について説明します。

相続登記の基本的な流れ

相続登記の手続きは、以下のステップで進めます。

1.相続する不動産の確認

- 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有者や権利関係を確認

- 共有名義の場合、相続できるのは亡くなった人の持分のみ

2.相続人を決める

- 遺言書がある場合→遺言に従う

- 遺言書がない場合→相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめる

3.必要書類を準備する

- 戸籍謄本や住民票、不動産の固定資産評価証明書などを収集。

- 登記申請書を作成し、法務局の「法定相続情報証明制度」を活用するのもおすすめ。

4.法務局へ申請

- 管轄の法務局に登記申請書と必要書類を提出

- 登録免許税を納付し、審査完了後に登記識別情報通知書や登記完了証を受け取る

相続登記のための事前準備

相続登記をスムーズに進めるため、事前に以下の準備を行いましょう。

- 亡くなった人の戸籍をすべて取得(出生から死亡までのつながりを確認)

- 相続人全員の戸籍謄本・住民票を用意

- 不動産の固定資産評価証明書を取得(市区町村役場で取得可能)

- 遺産分割協議書を作成(相続人全員の署名・押印が必要)

- 法務局のホームページで登記申請書をダウンロードし、記入例を確認

これらを事前に準備しておくことで、登記手続きがスムーズに進みます。

登記申請前に準備すべき添付書類

法務局へ申請する際は、申請書に加え次の書類を添付します。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本):被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、手数料1通450円~750円

②被相続人の住民票の除票:被相続人の住所地の市区町村役場で取得、手数料1通200円(市区町村によって手数料が変わります)

③相続人全員の現在の戸籍謄本:各相続人の本籍地の市区町村役場で取得、手数料1通450円

④不動産を相続した人の住民票:相続人の住所地の市区町村役場で取得、手数料1通200円(市区町村によって手数料が変わります)

⑤固定資産評価証明書:不動産の所在地の市区町村役場(23区は都税事務所)で取得、手数料1通300円(市区町村によって手数料が変わります)

⑥収入印紙:郵便局・法務局等で取得

⑦委任状:代理申請する場合

遺産分割協議書がある場合は、上記に加えて下記が必要になります。

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場で取得、手数料1通200円(市区町村によって手数料が変わります)

また、遺言がある場合は、上記の②④⑤⑥⑦に加えて下記が必要になります。

- 遺言書

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍

- 不動産相続する人の戸籍

書類の順番と正しい並べ方

登記申請書に漏れなく記入し必要書類も準備したら、最後に書類を綴じます。次の順番で並べます

- 登記申請書・収入印紙貼付台紙

- 代理申請する場合:委任状・証明書類の返却を受けたい場合:相続関係説明図

- 添付書類(コピー・原本)

綴じる手順は、まず登記申請書・収入印紙貼付台紙を重ねてホチキスで綴じ、書類の見開き部分に契印を押印します。

なお、委任状や相続関係説明図を用意している場合は、登記申請書・収入印紙貼付台紙の下に重ねます。委任状・相続関係説明図はホチキスで綴じないで、契印もしません。

次いで、証明書類のコピーをホチキスで綴じ、ページ毎に契印をします。一番上の書類に写しは、原本と相違ない旨を記載します。

申請書類の綴じ方のポイント

最後に全て書類をまとめてホチキスで一つに綴じます。大型のホチキスを使用した方が綴じやすいでしょう。戸籍謄本をはじめコピーをとった提出書類の原本は、ホチキスでは綴じずクリップでまとめ、クリアファイルに入れて提出します。

登記申請書の提出方法

登記申請は窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つがあります。それぞれの流れを解説します。

法務局窓口での提出

窓口申請の方法は以下のとおりです。

- 申請書作成・必要書類の取集

- 不動産の住所地を管轄する法務局へ提出:業務取扱時間は平日8時30分~17時15分

- 法務局で審査:登記には1週間~10日くらいを要する

- 登記が済んだ場合、法務局から登記識別情報の通知・登記完了証が受け取れる

郵送による申請

郵送申請の方法は以下のとおりです。

- 申請書作成・必要書類の取集

- 不動産の住所地を管轄する法務局へ郵送:封筒表面に「不動産登記申請書在中」と記載し書留郵便またはレターパックプラスで送付

- 到着後に法務局で審査:登記には1週間~10日くらいを要する

- 登記が済んだ場合、法務局から登記識別情報の通知・登記完了証が受け取れる

登記完了時、還付を希望する書類や登記完了証がある場合、郵送で返却等を望むなら、宛名を記載したレターパックプラスを同封しましょう。

インターネット(オンライン申請)の方法

- 事前準備:申請者情報の登録・申請用総合ソフトのインストールを行う

- 申請書作成・必要書類の取集

- 申請情報へ電子署名付与

- 申請情報送信

- 登録免許税納付

- 書面で作成された添付情報を、オンライン申請の受付日から2日以内(初日・休日等を除く)に、登記所に持参か書留郵便等で送付

- 到着後に法務局で審査:登記には1週間~10日くらいを要する

- 登記が済んだ場合、法務局から登記識別情報の通知・登記完了証が受け取れる

以上の通りオンライン申請は可能ですが、全てのプロセスをオンラインで完結はできないので注意が必要です。オンライン申請については法務局ホームページで詳細な案内が掲載されています。

「法務局ホームページ不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)」

なお、窓口、郵送、オンライン申請どの手段でも登記完了時に還付を希望する書類や登記完了証がある場合、郵送で返却等を望むなら、宛名を記載したレターパックプラスを同封しましょう。窓口に受け取りにいくことも可能です。

よくある疑問とその解決策

登記申請や相続手続きには、多くの疑問が生じることがあります。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。自身のケースに当てはめて、解決の参考にしてください。

添付書類の原本は返却してもらえるか?

申請手続きの際に原本の返却を受けられる書類は、戸籍謄本、固定資産評価証明書、印鑑登録証明書等があります。これらは返却してもらうためにコピーをとります。

ただし、戸籍謄本等は相続人・被相続人の分が必要なので枚数も多く、すべてをコピーして提出するのは手間がかかります。そこで、相続関係説明図を持参すれば、その提出をもって原本の返却を受けられます。相続関係説明図は被相続人と相続人との関係を示した家系図のような書類です。

相続登記の申請や相続関係説明図の作成に不明点・疑問点があれば、司法書士または弁護士に相談をしましょう。

相談者へ的確な助言を行い、スムーズに相続手続きが進むよう協力してくれるはずです

申請書が複数枚にわたる場合の扱い

登記申請書が2ページ以上になる場合、契印を押してページをまとめる必要があります。

- 契印は各ページの綴じ目に押す(ページが正しくつながっていることを証明するため)

- 申請人が複数いる場合は、代表者1人が契印を押せばOK

契印を忘れると申請が受理されないことがあるので、しっかり確認しましょう。

手書きとワープロ、どちらが適切か?

登記申請書は手書きでもワープロでも作成可能ですが、ワープロ(パソコン)で作成するのが望ましいです。

手書きの場合、字が読みにくいことや誤字の修正が大変などの問題が生じる可能性があります。特に、登記官が読み間違えると手続きに影響が出ることもあります。

そのため、ミスを防ぎ、見やすくするためにワープロで作成するのが無難です。

特殊な漢字の記載方法

日本の氏名や住所には、旧字・異字体・俗字・略字などの特殊な漢字(外字)が含まれることがあります。登記申請では、これらの外字を使用するケースが多くあります。

しかし、ワープロでは変換できない漢字もあるため、その場合は該当の文字だけ手書きで記載する必要があります。書類全体はワープロで作成し、特殊な漢字のみ手書きすることで、正確な情報を伝えられます。

登記申請書の作成に不安がある場合の対処法

登記申請書の作成は、慣れていないと難しく感じることがあります。ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めるために、以下の方法を活用しましょう。

法務局の事前相談窓口を利用する

登記申請について不明な点がある場合は、法務局の事前相談窓口を活用すると良いでしょう。

相談無料で、登記手続きの流れや必要書類についてアドバイスを受けられます。

ただし、法務局は具体的な書類の作成代行や、相続人間の調整には関与できないため、複雑なケースでは専門家に相談した方が安心です。

専門家(司法書士・行政書士)に依頼するメリット

登記申請が複雑な場合や、手続きを確実に進めたい場合は、司法書士や行政書士に依頼するのも有効です。

専門家に依頼するメリットは、以下のとおりです。

- ミスなく正確な書類を作成してもらえる

- 戸籍の収集や相続関係の整理もサポートしてくれる

- 法務局への申請も代行できる(司法書士のみ)

- 時間や手間を大幅に削減できる

特に、相続人が多い場合や、権利関係が複雑な不動産の登記では、専門家に依頼することでトラブルを防ぐことができます。費用はかかりますが、確実に手続きを終えたいなら、専門家への依頼も検討しましょう。

また、相続登記に関することであれば、相続のプロフェッショナルである「相続診断士」への相談もおすすめです。本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を書いたのは…

弁護士・ライター

中澤 泉(なかざわ いずみ)

弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。

事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。

法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

この記事を監修したのは…

saku-RA司法書士/代表司法書士

佐久原 綾子(さくはら あやこ)

商業専門事務所、相続専門事務所、不動産専門事務所を経験し、

令和4年10月にミカン下北にてsaku-RA司法書士を開業。

Resolve your issue, Answer your questions.

分野にとらわれず相談者様ごとに最適な提案をいたします。

他士業との連携でどんなことでも解決いたします。

サイトURL:https://saku-ra.jp/