相続財産が不動産のみの遺産分割協議書の作成方法|書き方のポイントと注意点

相続財産のうち不動産だけを対象とした遺産分割協議書の作成にお困りではありませんか?不動産は相続財産の中でも高額であり、遺産分割協議書の作成ミスが後々のトラブルにつながりやすい財産です。本記事では、不動産のみの遺産分割協議書の書き方やテンプレート、注意点などを分かりやすく解説します。他の財産はすでに分割済みで不動産だけが残っている場合や、そもそも相続財産が不動産だけの場合にも役立つ情報を提供します。この記事を参考に正確な遺産分割協議書を作成し、スムーズな相続手続きを実現しましょう。

Contents

相続財産が不動産のみの遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産の分け方を文書化したものです。その中でも「不動産のみの遺産分割協議書」は、相続財産のうち不動産だけを対象にした協議書を指します。

相続財産には不動産のほかに預貯金や有価証券、自動車、宝飾品など様々な財産が含まれることがありますが、それらがすでに分割済みであったり、そもそも相続財産が不動産のみであったりする場合に、不動産だけを対象とした遺産分割協議書を作成することがあります。

不動産のみの遺産分割協議書は、相続した不動産の名義変更(相続登記)を行う際に必要となる重要書類です。法務局での登記手続きに使用するため、正確な記載が求められます。登記申請の添付書類として提出するため、後から修正することが難しく、最初から慎重に作成する必要があります。

2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、不動産を相続した場合は3年以内に相続登記を行う必要があるため、遺産分割協議書の重要性はさらに高まっています。

参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

不動産のみの遺産分割協議書が必要な場面

不動産のみの遺産分割協議書が必要となる典型的な場面には、以下のようなケースがあります。

相続財産が不動産のみの場合

被相続人(亡くなった方)の財産が不動産だけという場合です。たとえば、高齢の親が預貯金をほとんど使い切っていて、自宅の不動産だけが相続財産として残っているようなケースです。このような場合、遺産分割協議書で対象となるのは不動産のみとなります。

他の財産はすでに分割済みの場合

預貯金や動産などの他の財産はすでに分割が完了しており、不動産だけが未分割の状態である場合です。預貯金などの流動資産は比較的すぐに分割できますが、不動産は登記手続きが必要なため後回しにされることがあります。

不動産のみを特定の相続人に相続させる場合

複数の相続財産があるものの、特定の不動産だけを誰かに相続させたい場合に、その不動産のみを対象とした遺産分割協議書を作成することがあります。例えば、長男に実家を相続させる場合や、先に不動産を売却したいといった場合です。

不動産の共有持分を複数の相続人で分ける場合

一つの不動産を複数の相続人で共有する場合、各自の持分割合を明確にするために遺産分割協議書が必要です。例えば、兄弟3人で親の自宅を共有する場合、各自の持分割合(例:1/3ずつ)を遺産分割協議書に記載します。

不動産のみの遺産分割協議書は、このような場面で必要になることが多く、相続登記を行うための必須書類となります。次の章では、具体的な書き方について解説します。

不動産のみの遺産分割協議書の書き方

不動産のみの遺産分割協議書を作成する際の基本的な書き方と記載すべき内容について解説します。

必要事項と記載例

不動産のみの遺産分割協議書には、以下の事項を必ず記載する必要があります。

- タイトル:「遺産分割協議書」と明記します

- 被相続人の情報:氏名、死亡日、最後の住所

- 相続人の情報:全相続人の氏名、住所、続柄

- 対象不動産の表示:物件の所在、地番、地目、地積(土地の場合)または家屋番号、構造、床面積(建物の場合)

- 分割内容:誰がどの不動産を相続するか

- 協議日:遺産分割協議を行った日付

- 署名押印:全相続人の署名と実印による押印

記載例:

遺産分割協議書

以下の被相続人の遺産について、法定相続人全員で協議した結果、下記のとおり分割することに合意しました。

【被相続人】

氏名:相続 太郎

最後の住所:東京都中央区銀座1-1-1

死亡日:令和6年1月15日

【相続人】

氏名:相続 次郎(長男)

住所:東京都新宿区新宿2-2-2

氏名:相続 花子(長女)

住所:東京都渋谷区渋谷3-3-3

【遺産分割の内容】

下記の不動産を相続 次郎(長男)が単独で相続する。

【不動産の表示】

所在:東京都中央区銀座

地番:1番1号

地目:宅地

地積:165.35平方メートル

所在:東京都中央区銀座

家屋番号:1番1号

種類:居宅

構造:木造2階建

床面積:1階 95.58平方メートル

2階 85.47平方メートル

令和7年5月30日

相続人:相続 次郎 印

相続人:相続 花子 印

不動産の正確な表示方法

不動産の表示は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている内容を正確に転記する必要があります。誤りがあると登記申請が受理されない可能性があるため、以下の点に注意しましょう。

土地の場合

- 所在:登記簿上の所在地(市区町村名と大字・字名)

- 地番:登記簿上の地番(番地)

- 地目:登記簿上の地目(宅地、田、畑など)

- 地積:登記簿上の面積(平方メートル単位)

建物の場合

- 所在:登記簿上の所在地

- 家屋番号:登記簿上の家屋番号

- 種類:登記簿上の種類(居宅、店舗など)

- 構造:登記簿上の構造(木造、鉄筋コンクリート造など)と階数

- 床面積:登記簿上の床面積(平方メートル単位、階ごとに記載)

不動産の表示は、登記簿謄本を確認しながら記載することが重要です。住居表示(〇〇町〇丁目〇番〇号)ではなく、必ず登記簿上の表示を使用しましょう。

共有名義にする場合の記載方法

相続不動産を複数の相続人で共有する場合、各自の持分割合を明確に記載する必要があります。

記載例:

【遺産分割の内容】

下記の不動産を相続 次郎(長男)と相続 花子(長女)が下記の持分割合で相続する。

【不動産の表示】

所在:東京都中央区銀座

地番:1番1号

地目:宅地

地積:165.35平方メートル

持分:

・相続 次郎(長男):2分の1

・相続 花子(長女):2分の1

持分割合は必ず分数で表現し、パーセンテージでの表記は避けましょう。例えば、「50%」ではなく「2分の1」と記載します。また、分母の数字は相続人間の持分比率を適切に表現できる最小の数字を使用します。

不動産のみの遺産分割協議書作成時の注意点

不動産のみの遺産分割協議書を作成する際の重要な注意点について解説します。

相続人全員の合意と署名押印

遺産分割協議書は、法定相続人全員の合意があって初めて有効となります。たとえ遺産を相続しない相続人がいたとしても、全員の署名と実印による押印が必要です。

例えば、兄弟2人のうち1人だけが不動産を相続する場合でも、相続しない方の署名押印も必要です。これは「相続放棄」をした人以外の全員が署名押印するということです。相続放棄をした方は法的に最初から相続人ではなかったことになるため、協議書への署名押印は不要となります。

なお、署名は必ず自筆で行い、押印は実印を使用します。印鑑証明書も添付する必要があるため、事前に各相続人の印鑑証明書を用意しておくことが大切です。

不動産評価額の記載について

不動産のみの遺産分割協議書に不動産の評価額を記載することは必須ではありませんが、記載しておくことで以下のメリットがあります。

- 相続税の申告が必要な場合、評価額の根拠を示すことができる

- 後日、遺留分侵害額請求などのトラブルが発生した場合の証拠になる

- 特定の相続人に不動産を相続させる代わりに他の相続人に金銭で調整する場合、その根拠となる

評価額を記載する場合は、以下のいずれかの方法で評価した額を記載するとよいでしょう。

- 相続税評価額(路線価等に基づく評価額)

- 固定資産税評価額

- 不動産鑑定士による鑑定評価額

- 不動産会社による査定額

評価方法も明記しておくと、将来のトラブル防止に役立ちます。

登記に必要な添付書類

不動産のみの遺産分割協議書を作成したら、相続登記申請の際に以下の書類も併せて準備する必要があります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:最後の住所を証明するもの

- 相続人全員の戸籍謄本:相続人であることを証明するもの

- 相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印した実印の証明書

- 固定資産評価証明書:登録免許税の計算に必要

- 相続登記申請書:法務局に提出する申請書

不動産のみの遺産分割協議書のテンプレート

不動産のみの遺産分割協議書のテンプレートを紹介します。このテンプレートをベースに、実際の状況に合わせて内容を修正してご使用ください。

遺産分割協議書

下記の被相続人の遺産について、法定相続人全員で協議した結果、下記のとおり分割することに合意しました。

【被相続人】

氏名:○○ ○○

最後の住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号

死亡日:令和○年○月○日

【相続人】

氏名:○○ ○○(長男)

住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名:○○ ○○(長女)

住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号

【遺産分割の内容】

下記の不動産を○○ ○○(長男)が単独で相続する。

【不動産の表示】

所在:○○県○○市○○町

地番:○番○

地目:宅地

地積:○○○.○○平方メートル

所在:○○県○○市○○町

家屋番号:○番○

種類:居宅

構造:木造2階建

床面積:1階 ○○.○○平方メートル

2階 ○○.○○平方メートル

令和○年○月○日

相続人:○○ ○○ 印

相続人:○○ ○○ 印

ただし、個別の事情や相続財産の内容によって記載内容は変わってきますので、必要に応じて追加・修正を行ってください。特に、複数の不動産がある場合や共有名義にする場合は、それぞれの不動産について詳細に記載する必要があります。

また、代償分割(不動産を相続する人が他の相続人に金銭などを支払う)の場合は、以下のように記載します。

【遺産分割の内容】

- 下記の不動産を○○ ○○(長男)が単独で相続する。

- ○○ ○○(長男)は、○○ ○○(長女)に対し、代償金として金○○○万円を支払う。

- 代償金の支払いは、令和○年○月○日までに○○ ○○(長女)の指定する銀行口座に振り込む方法により行う。

このように、具体的な支払い条件も記載しておくことで、後日のトラブルを防止することができます。

不動産相続登記の申請方法

不動産のみの遺産分割協議書を作成した後は、その内容に基づいて不動産の相続登記を申請する必要があります。ここでは、相続登記の申請方法について解説します。

必要書類一覧

相続登記の申請に必要な書類は以下のとおりです。

- 登記申請書:不動産の所在地を管轄する法務局に提出する申請書

- 遺産分割協議書:相続人全員の署名押印があるもの

- 被相続人の戸籍謄本等:出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:最後の住所を証明するもの

- 相続人全員の戸籍謄本:相続人であることを証明するもの

- 相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印した実印の証明書

- 固定資産評価証明書:登録免許税の計算に必要

- 登録免許税納付用の収入印紙:固定資産評価額の0.4%分の収入印紙

これらの書類は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。書類に不備があると登記申請が受理されないことがあるため、事前に必要な書類を揃えておくことが重要です。

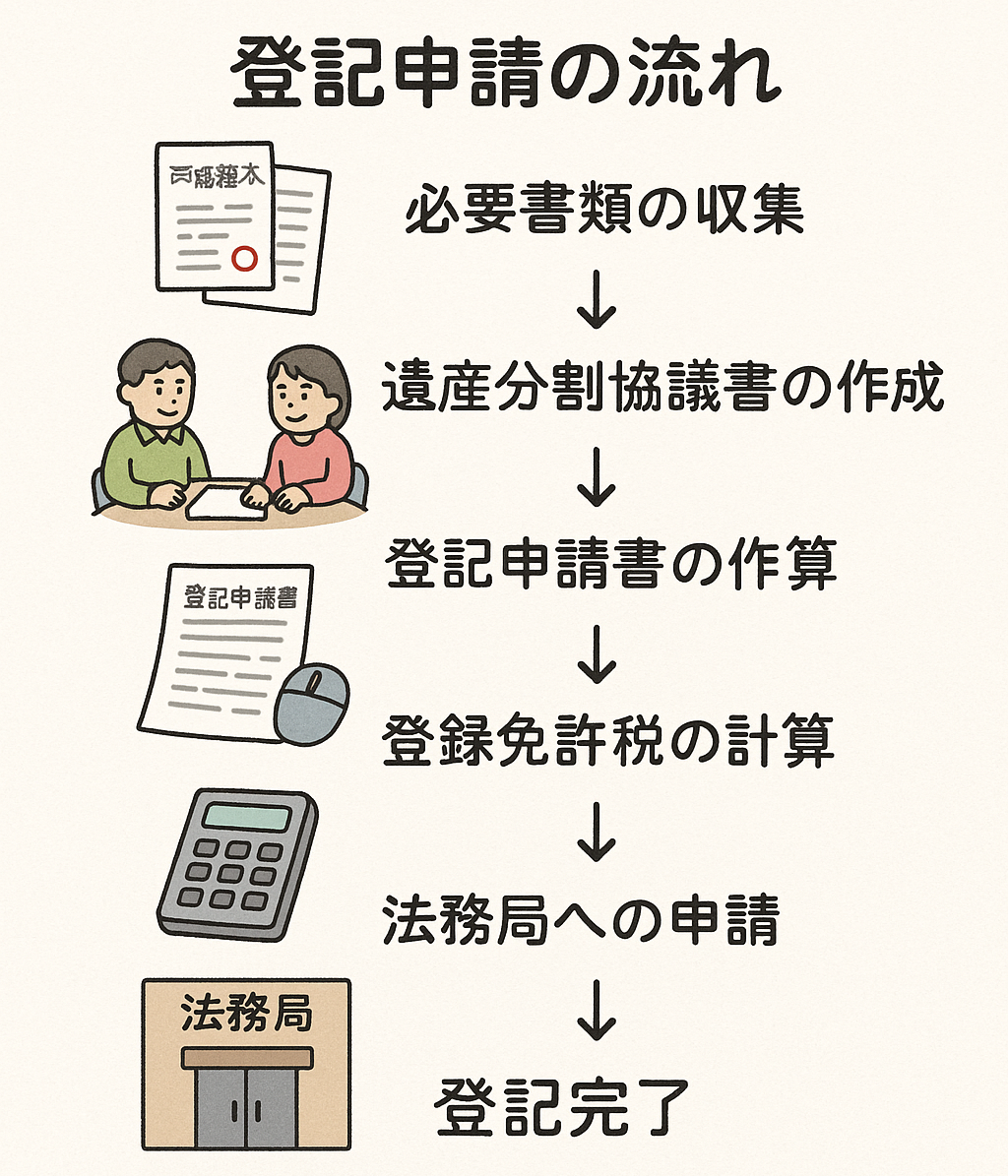

登記申請の流れ

不動産相続登記の申請手続きは、以下の流れで行います。

- 必要書類の収集:戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を収集します。

- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で協議し、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

- 登録免許税の計算:固定資産評価証明書に基づいて登録免許税を計算します(固定資産評価額の0.4%)。

- 登記申請書の作成:法務局のウェブサイトからダウンロードできる様式を使用して作成します。

- 法務局への申請:必要書類一式を法務局に持参または郵送します。

- 登記完了:申請内容に問題がなければ、数週間程度で登記が完了します。

登記申請は、法務局の窓口に直接持参するか、郵送で行うことができます。また、オンラインでの申請も可能ですが、電子署名などの準備が必要になります。不慣れな場合は、司法書士などの専門家に依頼するという選択肢もあります。

登記申請の期限と罰則

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合は3年以内に相続登記を行う必要があります。この期限を過ぎても相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

ただし、相続の発生を知った日から3年以内に相続登記を申請すれば問題ありません。例えば、被相続人の死亡から時間が経過している場合でも、相続人が相続の発生を知った日から3年以内であれば罰則の対象とはなりません。

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決を目的としています。期限内に相続登記を行うことで、将来的なトラブルを防止し、円滑な不動産取引を実現することができます。

不動産のみの遺産分割で専門家に相談すべき場合

不動産のみの遺産分割であっても、以下のような場合は専門家への相談を検討するとよいでしょう。

相続人間で意見が対立している場合

相続人の間で不動産の分割方法について意見が対立している場合は、弁護士などの専門家に相談することが考えられます。専門家が中立的な立場から助言することで、話し合いがスムーズに進む可能性があります。

相続税の申告が必要な場合

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。不動産のみの相続であっても、その評価額が高額である場合は、税理士などの専門家に相談して適切な申告手続きを行うことが大切です。

不動産に抵当権などが設定されている場合

相続する不動産に抵当権や担保権が設定されている場合は、それらの権利関係も含めて検討する必要があります。このような場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、適切な対応方法を見つけることができます。

不動産を共有名義にする場合

不動産を複数の相続人で共有名義にする場合、将来的なトラブルを防止するために、共有者間の取り決め(共有不動産の管理方法や将来の売却方法など)を文書化しておくことが大切です。このような取り決めを作成する際は、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

登記手続きが複雑な場合

被相続人の戸籍が複雑である場合や、相続人が多数いる場合など、登記手続きが複雑になることがあります。このような場合は、司法書士に依頼して登記手続きを行うことで、スムーズな相続登記が可能になります。

専門家に相談することで、将来的なトラブルを防止し、円滑な相続手続きを実現することができます。費用がかかるというデメリットはありますが、長期的に見ればトラブル防止のための保険と考えることができるでしょう。

まとめ:不動産のみの遺産分割協議書作成のポイント

不動産のみの遺産分割協議書の作成と相続登記について解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 不動産の正確な表示:登記簿謄本に記載されている内容を正確に転記する

- 相続人全員の合意と署名押印:相続人全員の自筆署名と実印による押印が必要

- 必要書類の準備:戸籍謄本や印鑑証明書など、登記申請に必要な書類を事前に準備する

- 登記申請の期限を守る:相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する

- 専門家への相談:複雑なケースでは専門家(司法書士、弁護士、税理士など)に相談する

相続財産が不動産のみの遺産分割協議書は、相続登記の際に必要となる重要な書類です。正確に作成することで、スムーズな相続手続きが可能になります。また、2024年4月1日からの相続登記義務化に伴い、期限内に相続登記を行うことがより一層重要になっています。

遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、将来的なトラブルを防止し、円滑な相続手続きを実現することができるでしょう。

相続は一生に何度も経験するものではありません。不安や疑問があれば、遠慮なく専門家に相談してください。適切なサポートを受けることで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

STF株式会社取締役副社長兼STF司法事務所代表司法書士

土田 慧(つちだ さとし)

・昭和57年 東京都生まれ

・平成17年 東京都立大学法学部法律学科 卒業

・平成18年 司法書士試験合格 司法書士・土地家屋調査士柿原事務所に勤務

・平成23年 個人事務所として独立、現在に至る

勤務時代に多種多様な不動産案件にかかわり、実務経験を積む。時代の流れを感じ、いちはやく自分自身に働き方改革を施し、テクノロジーを駆使しながらノマド型に活動。某会計ソフト会社の運営する会社設立サイトの立ち上げに関わったりと、士業にこだわらず、常に新しい視線を取り入れることを意識し活動中。

型にとらわれない柔軟な発想で問題解決へのアプローチやアイディアを創造することが得意です。見た目に反して(笑)体育会系なので、行動力と精神力には自信あり。「とりあえず聞いてみよう」で、皆さんのお役に立てることができると思いますので、気軽にお声掛けください。

サイトURL:https://www.stfshiho.com/