相続放棄手続きの費用相場と流れ|家庭裁判所への申立て方法を詳しく解説

Contents

相続放棄とは何か

相続放棄の基本概念

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切相続しないことを家庭裁判所に申述する法的手続きです。民法第939条に規定されており、相続人が自らの意思で相続権を放棄することができます。

相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。これは単純に財産を受け取らないということではなく、法的に相続関係から完全に離脱することを意味します。

通常の相続では、被相続人の財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)の両方を引き継ぎますが、相続放棄を選択することで、借金などの債務を含めてすべての相続財産から解放されます。

| 相続の種類 | プラス財産 | マイナス財産(債務) | 手続き |

| 単純承認 | すべて相続 | すべて相続 | 特別な手続き不要 |

| 限定承認 | プラス財産の範囲内で | プラス財産の範囲内で | 家庭裁判所への申述 |

| 相続放棄 | 一切相続しない | 一切相続しない | 家庭裁判所への申述 |

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄を検討すべき主なケースは以下の通りです。

債務が資産を上回る場合が最も一般的な理由です。被相続人に多額の借金やローンがあり、相続財産では返済できない状況では、相続放棄により債務から解放されます。

事業を営んでいた被相続人の場合、事業上の債務や保証債務が多額に存在する可能性があります。特に個人事業主や中小企業の経営者の場合、個人資産が事業の担保に入っていることも多く、相続放棄が有効な選択肢となります。

また、相続争いに巻き込まれたくない場合や、他の相続人との関係を避けたい場合にも相続放棄が選択されることがあります。相続放棄により、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

財産の管理が困難な場合も検討対象となります。例えば、遠方にある不動産の管理が困難な場合や、価値の低い不動産を相続したくない場合などです。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には明確なメリットとデメリットが存在するため、十分に検討した上で判断する必要があります。

メリット

最大のメリットは、被相続人の債務から完全に解放されることです。借金の返済義務がなくなり、債権者からの請求を受けることもありません。

また、相続争いから完全に離脱できるため、他の相続人との複雑な関係や感情的な対立を避けることができます。遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

財産管理の負担からも解放されます。不動産の維持管理費用や固定資産税の支払い義務もなくなります。

デメリット

一方で、プラスの財産も一切受け取れなくなることが大きなデメリットです。現金や預金、価値のある不動産なども放棄することになります。

相続放棄は撤回できないため、後から財産が発見されても相続することはできません。ただし、詐欺、錯誤、強迫による取消は可能です。十分な財産調査を行った上で判断する必要があります。

相続放棄により、次順位の相続人に相続権が移ることも考慮すべき点です。例えば、子が全員相続放棄した場合、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 債務 | 完全に免責される | - |

| 財産 | 管理負担がなくなる | プラス財産も受け取れない |

| 相続争い | 争いから離脱できる | - |

| 撤回 | - | 一度行うと撤回不可 |

| 他の相続人への影響 | - | 次順位者に相続権が移る |

相続放棄手続きの費用相場

相続放棄手続きにかかる費用は、自分で手続きを行う場合と専門家に依頼する場合で大きく異なります。ここでは、それぞれの費用相場について詳しく解説します。

家庭裁判所への申立て費用

相続放棄の申立てを家庭裁判所に行う際に必要な基本的な費用は以下の通りです。

収入印紙代

相続放棄申述書に貼付する収入印紙は、申述人1人につき800円です。この金額は全国の家庭裁判所で統一されており、相続人の人数分が必要になります。例えば、配偶者と子2人が相続放棄する場合は、800円×3人=2,400円となります。

郵便切手代

家庭裁判所からの連絡用として納める郵便切手代は、通常400円程度です。ただし、家庭裁判所によって金額や切手の組み合わせが異なるため、申立て前に管轄の家庭裁判所に確認することが重要です。

| 費用項目 | 金額 | 備考 |

| 収入印紙代 | 800円 | 申述人1人につき |

| 郵便切手代 | 400円程度 | 家庭裁判所により異なる |

必要書類の取得費用

相続放棄手続きには、被相続人や申述人に関する各種証明書類が必要です。これらの書類取得にかかる費用も把握しておく必要があります。

戸籍謄本・除籍謄本の費用

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です。相続放棄では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となるため、通常3~5通程度の戸籍類が必要になります。そのため、戸籍取得費用は2,000円~4,000円程度が相場となります。

住民票の除票の費用

被相続人の住民票の除票は1通300円程度です。市区町村によって多少の差がありますが、300円~400円の範囲が一般的です。

| 書類の種類 | 1通あたりの費用 | 必要通数の目安 | 費用の目安 |

| 戸籍謄本 | 450円 | 1~2通 | 450円~900円 |

| 除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 | 2~3通 | 1,500円~2,250円 |

| 住民票の除票 | 300円~400円 | 1通 | 300円~400円 |

専門家への依頼費用

相続放棄手続きを専門家に依頼する場合の費用について説明します。手続きの複雑さや期限の問題から、多くの方が専門家への依頼を検討されます。

弁護士への依頼費用

弁護士に相続放棄手続きを依頼する場合の費用相場は、5万円~10万円程度です。債権者とのやり取りが必要な場合や、相続財産の調査が複雑な場合は、15万円以上になることもあります。弁護士は法的トラブルへの対応も可能なため、債務が多額で債権者からの請求が予想される場合に適しています。

司法書士への依頼費用

司法書士に相続放棄手続きを依頼する場合の費用相場は、4万円~7万円程度です。書類作成や手続き代行が主な業務となるため、弁護士よりも費用を抑えることができます。ただし、複雑な法的問題がある場合は対応できない場合があります。

| 専門家 | 費用相場 | 対応可能な業務 | 適用ケース |

| 弁護士 | 5万円~10万円 | 手続き代行、法的トラブル対応 | 債権者対応が必要な場合 |

| 司法書士 | 3万円~7万円 | 書類作成、手続き代行 | 単純な相続放棄手続き |

専門家に依頼する場合でも、上記の家庭裁判所への申立て費用や必要書類の取得費用は別途必要になります。総費用は専門家報酬に加えて実費が加算されることを念頭に置いて予算を検討することが大切です。

相続放棄の手続きの流れ

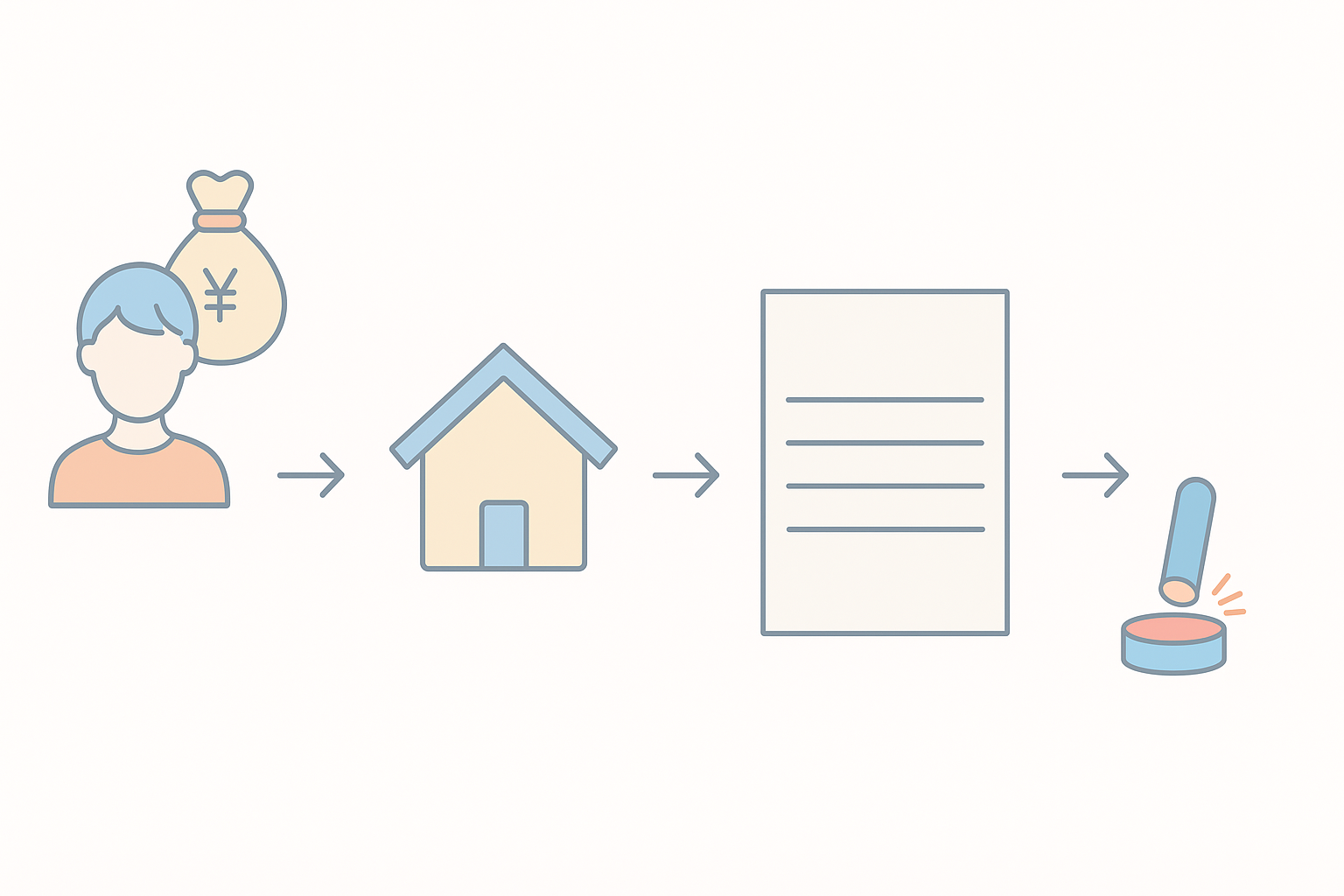

手続き開始から完了までの全体像

相続放棄の手続きは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。手続き全体は以下の6つのステップで構成されています。

| ステップ | 手続き内容 | 所要期間の目安 |

| 1 | 申述書の作成 | 1~2日 |

| 2 | 必要書類の収集 | 1~2週間 |

| 3 | 家庭裁判所への提出 | 1日 |

| 4 | 照会書への回答 | 2週間程度 |

| 5 | 家庭裁判所での審理 | 1~2週間 |

| 6 | 相続放棄申述受理通知書の受領 | 1日 |

手続き全体では約1ヶ月程度を要することが一般的です。ただし、必要書類の取得に時間がかかる場合や、家庭裁判所の審理状況によっては、さらに時間を要する場合があります。

申述書の作成

相続放棄の申立てには、家庭裁判所所定の「相続放棄申述書」を使用します。申述書は裁判所のホームページからダウンロードできるほか、各家庭裁判所の窓口でも入手可能です。

申述書には以下の項目を記載する必要があります:

- 申述人(相続放棄をする人)の氏名、住所、本籍

- 被相続人(亡くなった人)の氏名、住所、本籍、死亡年月日

- 申述人と被相続人の続柄

- 相続の開始を知った年月日

- 相続放棄の理由

- 相続財産の概略

特に重要なのは「相続の開始を知った年月日」の記載です。この日付から3ヶ月以内に申立てを行う必要があるため、正確に記載することが求められます。

必要書類の収集

相続放棄の申立てには、申述書に加えて複数の書類を添付する必要があります。必要書類は申述人と被相続人の関係によって異なりますが、共通して必要な書類は以下の通りです:

| 書類名 | 取得先 | 費用 |

| 被相続人の住民票除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | 300円程度 |

| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場 | 450円 |

| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 450円 |

相続人の種類別に追加で必要となる書類もあります。配偶者や子が申述人の場合は上記の書類で足りますが、父母や兄弟姉妹が申述人の場合は、相続関係を証明するための追加書類が必要になります。

書類の取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが重要です。特に、本籍地が遠方にある場合は郵送での取得となり、往復の時間を考慮する必要があります。

家庭裁判所への提出

申述書と必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出方法は窓口への持参と郵送の2つの方法があります。

窓口へ持参する場合は、平日の午前8時30分から午後5時までの受付時間内に提出します。この際、書類に不備がないか担当者が確認し、問題があれば その場で修正の指導を受けることができます。

郵送で提出する場合は、書留郵便または特定記録郵便を利用することを推奨します。普通郵便では配達の確認ができないため、重要な書類の提出には適していません。

提出時には以下の費用が必要です:

- 収入印紙:800円(申述人1人につき)

- 郵便切手:数百円程度(裁判所により異なる)

照会書への回答

家庭裁判所に申立書を提出した後、通常1~2週間程度で家庭裁判所から「相続放棄照会書」が郵送されてきます。これは、申述人が真意に基づいて相続放棄を希望しているかを確認するための書面です。

照会書では一般的に以下のような質問がされます:

- 相続放棄をする理由

- 相続開始を知った時期と経緯

- 相続財産の調査状況

- 被相続人から生前贈与を受けたことがあるか

- 被相続人の財産を処分したことがあるか

照会書には正直かつ詳細に回答することが重要です。虚偽の記載があった場合、相続放棄が認められない可能性があります。回答書の提出期限は通常2週間程度と定められており、期限内に必ず返送する必要があります。

相続放棄申述受理通知書の受領

照会書への回答を提出した後、家庭裁判所で審理が行われます。審理といっても、通常は書面審理のみで、申述人が裁判所に出廷する必要はありません。

審理の結果、相続放棄が適正と認められると、「相続放棄申述受理通知書」が郵送で送られてきます。この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きが正式に完了します。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が正式に受理されたことを証明する重要な書類です。以下の用途で使用することがあるため、大切に保管してください:

- 債権者に対する相続放棄の証明

- 不動産の相続登記における相続放棄の証明

- 生命保険金の受取手続きにおける証明書類

なお、より公的な証明が必要な場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請することも可能です。証明書の交付には収入印紙150円が必要です。金融機関等で提出を求められることがありますので、予め取得しておくべき書類です。

家庭裁判所への申立て方法

相続放棄の申立ては、法的効力を持つ重要な手続きです。正確な手順に従って進めることで、確実に相続放棄を完了させることができます。

管轄する家庭裁判所の確認方法

相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。管轄を間違えると申立てが受理されないため、事前の確認が必要です。

管轄裁判所の確認方法は以下の通りです:

| 確認方法 | 詳細 | 所要時間 |

| 裁判所ウェブサイト | 裁判所の管轄区域検索機能を利用 | 即座 |

| 電話での問い合わせ | 最寄りの家庭裁判所へ直接確認 | 数分 |

| 窓口での確認 | 家庭裁判所の受付窓口で確認 | 移動時間含む |

被相続人が転居を繰り返していた場合は、死亡時の住民票の住所が基準となります。住民票の除票や戸籍の附票で最後の住所地を確認してください。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出する正式な書類です。記載内容に不備があると受理されないため、慎重に作成する必要があります。

申述書の主な記載事項は次の通りです:

相続開始を知った日の記載は特に重要です。この日付から3ヶ月以内に申立てを行う必要があるため、正確な日付を記載してください。

申述書は裁判所の窓口で入手するか、裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。記載例も併せて確認し、不明な点は裁判所の窓口で相談することをお勧めします。

申立て方法(窓口・郵送)

相続放棄の申立ては、窓口持参と郵送の2つの方法で行うことができます。それぞれの特徴を理解して、適切な方法を選択してください。

窓口での申立て

家庭裁判所の窓口に直接書類を持参する方法です。

| メリット | デメリット |

| その場で不備をチェックできる | 裁判所まで足を運ぶ必要がある |

| 疑問点を直接質問できる | 平日の開庁時間内のみ |

| 受理されたことを即座に確認できる | 待ち時間が発生する場合がある |

窓口での申立ての際は、平日の午前8時30分から午後5時までの受付時間内に手続きを行ってください。

郵送での申立て

書類を郵送で提出する方法です。遠方にお住まいの方や時間の都合がつかない方に適しています。

郵送時の注意点:

- 書留郵便または特定記録郵便を使用する

- 返信用封筒に切手を貼付して同封する

- 書類の不備があった場合は連絡を待つ

- 消印の日付が申立て日となる

郵送の場合、書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるため、事前に裁判所に電話で確認することをお勧めします。

申立て後の手続き

申立てが受理された後も、いくつかの手続きが必要です。適切に対応することで、相続放棄の手続きを完了させることができます。

照会書への回答

申立て後、家庭裁判所から照会書が送付されます。これは、申立ての内容を確認するための質問書です。

照会書の主な質問内容:

- 相続開始を知った経緯と日時

- 相続放棄をする理由

- 被相続人の財産状況の把握

- 他の相続人との関係

- 相続財産の処分行為の有無

照会書には指定された期限内に回答する必要があります。回答が遅れると手続きが進まないため、速やかに対応してください。

相続放棄申述受理通知書の受領

照会書への回答後、問題がなければ相続放棄申述受理通知書が発行されます。この通知書が相続放棄の完了を証明する重要な書類です。

受理通知書の取扱い注意点:

- 原本は大切に保管する

- 必要に応じて複数部取得する

- 債権者への通知に使用する

- 不動産登記などの手続きで必要となる場合がある

通知書を紛失した場合は、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に申請して取得することができます。証明書の発行には手数料(収入印紙150円)が必要です。

相続放棄の手続きが完了した後は、被相続人の債権者から連絡があった場合に備えて、受理通知書のコピーを準備しておくことをお勧めします。

相続放棄に必要な書類

相続放棄の申述を家庭裁判所に行う際には、申述人の立場や被相続人との関係によって必要な書類が異なります。書類の不備があると手続きが遅れる可能性があるため、事前に必要書類を正確に把握し、準備することが重要です。

共通して必要な書類

相続人の立場に関係なく、すべての相続放棄申述で共通して必要となる書類があります。これらの書類は必ず準備する必要があります。

| 書類名 | 部数 | 取得場所 | 手数料 |

| 相続放棄申述書 | 1通 | 家庭裁判所または裁判所ウェブサイト | 無料 |

| 申述人の戸籍謄本 | 1通 | 本籍地の市区町村役場 | 450円 |

| 被相続人の住民票の除票または戸籍附票 | 1通 | 最後の住所地の市区町村役場 | 300円程度 |

相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口で入手するか、最高裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。申述書には申述人の氏名、住所、被相続人との関係、相続放棄の理由などを記載します。

申述人の戸籍謄本は3ヶ月以内に取得したものである必要があります。戸籍謄本には、申述人の身分関係と被相続人との続柄が明記されているため、相続人であることを証明する重要な書類です。

相続人の種類別必要書類

被相続人との関係によって、共通書類に加えて提出が必要な書類が異なります。相続の順位に応じて、適切な書類を準備する必要があります。

配偶者・子の場合

配偶者および子(第1順位相続人)が相続放棄する場合の必要書類は比較的シンプルです。

| 申述人 | 追加で必要な書類 | 取得場所 |

| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |

| 子 | 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |

| 孫(代襲相続人) | 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本父または母の死亡の記載がある戸籍謄本 | 各々の本籍地の市区町村役場 |

代襲相続人(孫など)の場合は、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本に加えて、代襲原因となった父または母の死亡を証明する戸籍謄本も必要になります。

父母・祖父母の場合

第2順位相続人である父母や祖父母が相続放棄する場合は、第1順位相続人が存在しないことを証明する書類が追加で必要です。

| 申述人 | 追加で必要な書類 | 備考 |

| 父母 | 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・除籍謄本被相続人の子で死亡している者がいる場合は、その子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・除籍謄本被相続人の子で死亡している者に子がいる場合は、その子の戸籍謄本 | 第1順位相続人の存在・不存在を確認するため |

| 祖父母 | 上記に加えて被相続人の父母の死亡の記載がある戸籍謄本 | 第2順位の直系尊属のうち親等の近い者が先順位となるため |

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本を取得することで、すべての子を把握し、第1順位相続人の存在を確認します。戸籍が複数の市区町村にまたがる場合は、それぞれから取得する必要があります。

兄弟姉妹の場合

第3順位相続人である兄弟姉妹が相続放棄する場合は、上位順位の相続人が存在しないことを証明するため、最も多くの書類が必要になります。

| 必要書類 | 用途 |

| 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・除籍謄本 | 第1順位相続人の存在・不存在確認 |

| 被相続人の子で死亡している者がいる場合は、その出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・除籍謄本 | 代襲相続人の確認 |

| 被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本 | 第2順位相続人の不存在確認 |

| 申述人が半血兄弟姉妹の場合は、被相続人の父母の一方の死亡の記載がある戸籍謄本 | 半血関係の確認 |

兄弟姉妹の相続放棄では、第1順位・第2順位の相続人がすべて存在しないか、既に相続放棄していることを証明する必要があります。そのため、書類の収集に時間がかかる場合が多く、早めの準備が重要です。

書類の取得方法と注意点

相続放棄に必要な書類を効率的に取得するためには、取得方法と注意点を理解しておくことが大切です。

戸籍謄本・除籍謄本の取得方法は以下の通りです:

- 窓口での直接取得:本籍地の市区町村役場で即日取得可能

- 郵送による取得:請求書、手数料(定額小為替)、返信用封筒を送付

- 代理人による取得:委任状と代理人の身分証明書が必要

郵送で取得する場合は、手数料として定額小為替を同封し、往復の期間として1週間程度を見込む必要があります。複数の市区町村から取得する場合は、並行して手続きを行うことで時間短縮が可能です。

書類取得時の重要な注意点として、以下の事項があります:

- 戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものを使用

- 除籍謄本・改製原戸籍は期限の制限がない

- コンピュータ化前の戸籍が必要な場合は改製原戸籍を取得

- 本籍地が複数回変更されている場合は、すべての本籍地から取得

特に古い戸籍については、戸籍のコンピュータ化により改製原戸籍の取得が必要になる場合があります。現在の戸籍謄本だけでは出生時からの連続性が確認できない場合は、市区町村の戸籍担当窓口で相談することをお勧めします。

書類の不備を防ぐため、申述前に家庭裁判所の窓口で必要書類の確認を行うか、相続に詳しい専門家に相談することも有効な方法です。

相続放棄の期限と注意点

3ヶ月の熟慮期間

相続放棄の手続きには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という厳格な期限が設けられています。この期間を「熟慮期間」と呼び、民法第915条第1項に規定されています。

熟慮期間内に相続放棄の申述を行わなかった場合、法律上は単純承認をしたものとみなされ、被相続人の債務も含めてすべての財産を相続することになります。そのため、相続放棄を検討している場合は、この期限を絶対に見逃してはいけません。

| 期間内の手続き | 結果 |

| 相続放棄の申述 | 相続放棄が認められる |

| 限定承認の申述 | 限定承認が認められる |

| 何もしない | 単純承認とみなされる |

期限の起算点

3ヶ月の熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。これは単に被相続人が亡くなったことを知った時点ではなく、より具体的な条件が必要です。

起算点となる「知った時」とは、以下の2つの事実を知った時点を指します:

- 被相続人が死亡したこと

- 自分が相続人となったこと

例えば、長年音信不通だった親族が亡くなり、他の相続人が全員相続放棄をしたことで自分に相続権が回ってきた場合、その事実を知った時点から3ヶ月が起算されます。

| 相続人の種類 | 起算点の例 |

| 配偶者・子 | 被相続人の死亡を知った時 |

| 父母・祖父母 | 先順位相続人全員の相続放棄を知った時 |

| 兄弟姉妹 | 先順位相続人全員の相続放棄を知った時 |

期限延長の申立て方法

相続財産の調査が複雑で3ヶ月以内に相続放棄の判断ができない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。この申立ては民法第915条第1項但書に基づくものです。

期限延長の申立てに必要な書類と費用は以下の通りです:

| 必要なもの | 詳細 | 費用 |

| 相続の承認又は放棄の期間の伸長申立書 | 家庭裁判所の書式を使用 | – |

| 収入印紙 | 申立て1件につき | 800円 |

| 郵便切手 | 裁判所により異なる | 数百円程度 |

| 被相続人の戸籍謄本 | 死亡の記載があるもの | 450円 |

| 申立人の戸籍謄本 | 被相続人との関係が分かるもの | 450円 |

申立ては必ず3ヶ月の期限内に行う必要があり、期限を過ぎてからの申立ては認められません。延長期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度ですが、事案の複雑さに応じて家庭裁判所が決定します。

手続き上の注意点

相続放棄の手続きを進める際には、知らないうちに相続放棄ができなくなる行為を避ける必要があります。また、他の相続人への影響も考慮しなければなりません。

単純承認とみなされる行為

民法第921条により、以下の行為を行った場合は法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります:

ただし、以下の行為は例外的に認められています:

- 相続財産の保存行為(建物の修繕など)

- 短期間の賃貸借契約

- 債務の弁済(ただし、相続財産の限度内、相続人名義の預貯金から弁済)

※単純承認になる危険性がありますので、十分留意する必要があります。

- 社会通念上相当な葬儀費用の支出

他の相続人への影響

相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、他の相続人に大きな影響を与えます。

相続放棄による影響の順序:

| 相続順位 | 相続人 | 放棄した場合の影響 |

| 第1順位 | 子(代襲相続人含む) | 第2順位(直系尊属)が相続人となる |

| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹)が相続人となる |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続人含む) | 配偶者のみが相続(配偶者がいない場合は相続人不存在) |

特に債務超過の場合、一人が相続放棄をすると次順位の相続人に債務が引き継がれるため、事前に関係者と十分な協議を行うことが重要です。また、相続放棄をした場合は、次順位の相続人に対して相続放棄をした旨を速やかに連絡することが推奨されます。

なお、相続放棄をした者であっても、次順位の相続人が相続放棄するか相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続財産の管理を継続する義務があります(民法第940条)。

専門家に依頼する場合のポイント

専門家への依頼を検討すべきケース

相続放棄の手続きは個人でも行えますが、以下のような状況では専門家への依頼を検討することが重要です。

3ヶ月の期限が迫っている場合は、書類収集や手続きに時間的余裕がないため、迅速な対応が可能な専門家への依頼が効果的です。特に相続開始から2ヶ月以上経過している場合は、専門家のサポートが不可欠となります。

相続財産の内容が複雑で債務の全容が把握できない場合も、専門家の判断が重要です。事業用の資産や負債、連帯保証債務などが含まれている場合は、相続放棄すべきかどうかの判断自体に専門知識が必要となります。

他の相続人との関係に問題がある場合や、相続人の数が多く調整が必要な場合も専門家への依頼を検討すべきです。相続放棄により他の相続人の相続分が増加するため、事前の説明や調整が重要になります。

また、相続人が未成年者や認知症の方を含む場合は、特別代理人の選任手続きなど追加の法的手続きが必要となるため、専門家のサポートが必要です。

弁護士と司法書士の違い

相続放棄の手続きを依頼できる専門家には弁護士と司法書士がありますが、それぞれ対応できる業務範囲に違いがあります。

| 項目 | 弁護士 | 司法書士 |

| 相続放棄申述書作成 | 対応可能 | 対応可能 |

| 家庭裁判所への提出代行 | 対応可能 | 対応可能 |

| 相続人間の交渉・調整 | 対応可能 | 制限あり |

| 債権者との交渉 | 対応可能 | 対応不可(ただし、一部制限あり) |

| 訴訟対応 | 対応可能 | 対応不可(簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士を除く) |

| 費用相場 | 5万円~15万円 | 3万円~8万円 |

単純な相続放棄手続きのみであれば司法書士で十分ですが、債権者からの督促が来ている場合や他の相続人とのトラブルが予想される場合は、弁護士への依頼が適切です。

司法書士は書類作成の専門家として、相続放棄申述書の作成や必要書類の収集について的確なサポートを提供できます。一方、弁護士は法的トラブルへの対応や交渉業務まで幅広くカバーできる点が特徴です。

専門家選びのポイント

相続放棄に対応できる専門家を選ぶ際は、以下のポイントを重視して選択することが重要です。

相続分野の実績と経験は最も重要な判断基準です。相続放棄の手続き実績が豊富で、類似案件の経験がある専門家を選ぶことで、スムーズな手続きが期待できます。初回相談時に過去の実績について確認することをお勧めします。

費用体系の明確さも重要なポイントです。着手金、成功報酬、実費などの内訳が明確に示されており、追加費用の発生条件について事前に説明がある専門家を選びましょう。総費用の見積もりを書面で提示してもらうことが重要です。

対応の迅速性も相続放棄では重要な要素です。3ヶ月の期限があるため、連絡に対する返答が早く、手続きを迅速に進められる専門家を選ぶ必要があります。

説明の分かりやすさも判断基準の一つです。相続放棄の効果や注意点について、法律の専門知識がない方にも理解できるよう丁寧に説明してくれる専門家を選びましょう。

また、相続放棄後のサポート体制についても確認が必要です。相続放棄申述受理通知書の取得後も、債権者への対応方法についてアドバイスが受けられるかどうかを確認しておくことが大切です。

費用対効果の考え方

専門家への依頼費用と自分で手続きを行う場合のコストを比較して、費用対効果を検討することが重要です。

自分で手続きを行う場合の実質的なコストには、必要書類の取得費用(1,000円~3,000円)、家庭裁判所への申立て費用(800円程度)に加えて、時間的コストと精神的負担を含めて考える必要があります。

専門家への依頼により得られるメリットには以下があります:

- 手続きの確実性向上(書類不備や期限遅れのリスク軽減)

- 時間の節約(書類収集や作成にかかる時間の短縮)

- 精神的負担の軽減(複雑な手続きへの不安解消)

- 適切な判断(相続放棄の可否についての専門的アドバイス)

相続債務の金額が大きい場合や、相続放棄により回避できる損失が大きい場合は、専門家費用を支払っても十分に費用対効果が見込めると考えられます。

また、相続放棄の手続きミスにより単純承認とみなされるリスクを考慮すると、確実性を重視して専門家に依頼することの価値は高いといえます。特に初めて相続放棄を行う方や、法的手続きに不慣れな方にとっては、専門家への依頼費用は必要な投資として考えることができます。

最終的には、個々の状況に応じて専門家への相談を通じて判断することが重要です。多くの専門家が初回相談を無料または低額で提供しているため、まずは相談を受けて具体的なアドバイスを得ることをお勧めします。

相続放棄手続きでよくある質問

手続き費用に関する質問

相続放棄の手続きにかかる最低限の費用はいくらですか?

相続放棄の手続きを自分で行う場合の最低限の費用は、収入印紙代800円と郵便切手代(家庭裁判所により異なりますが通常数百円程度)です。これに加えて、必要書類の取得費用として戸籍謄本や除籍謄本(1通450円~750円)、住民票の除票(1通300円程度)などが必要になります。合計で3,000円~5,000円程度が一般的です。

専門家に依頼した場合の費用相場を教えてください

司法書士に依頼する場合は3万円~5万円程度、弁護士に依頼する場合は5万円~10万円程度が相場となっています。複雑なケースや相続人が複数いる場合は、これより高額になることがあります。書類の取得も含めて依頼する場合は、追加で数千円の実費がかかります。

費用を安く抑える方法はありますか?

費用を抑えるためには、以下の方法があります。

- 必要書類を自分で取得する

- 申述書の作成を自分で行う

- 複数の専門家から見積もりを取る

- 法テラスの活用を検討する(収入要件を満たす場合)

手続きの流れに関する質問

相続放棄の手続きはどのくらいの期間がかかりますか?

家庭裁判所への申立てから相続放棄申述受理通知書の受領まで、通常1ヶ月~2ヶ月程度かかります。ただし、書類に不備がある場合や、家庭裁判所からの照会書への回答が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

申述書の作成で注意すべき点は何ですか?

申述書作成時の主な注意点は以下の通りです。

| 項目 | 注意点 |

| 相続を知った日 | 死亡を知った日ではなく、自分に相続が発生したことを知った日を正確に記載 |

| 相続財産の概要 | 把握している範囲で正確に記載(不明な場合は「不明」と記載可能) |

| 放棄の理由 | 具体的かつ明確に記載(債務超過、相続に関わりたくない等) |

家庭裁判所からの照会書にはどのように回答すべきですか?

照会書には正直かつ具体的に回答することが重要です。虚偽の回答をすると相続放棄が認められない場合があります。回答期限は通常2週間程度ですが、延長が必要な場合は家庭裁判所に連絡しましょう。

期限に関する質問

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎた場合でも、正当な理由があれば受理される可能性がありますが、期限延長の申立てや特別な事情の説明が必要になります。

相続放棄の期限延長はできますか?

熟慮期間の延長は可能です。3ヶ月の期限内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行います。申立てには収入印紙800円と必要書類が必要で、通常3ヶ月程度の延長が認められます。

期限の起算点がわからない場合はどうすればよいですか?

期限の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。被相続人の死亡を知った時点と異なる場合があります。起算点について不明な場合は、専門家に相談するか、家庭裁判所に問い合わせることをお勧めします。

その他の質問

相続放棄をすると生命保険金は受け取れませんか?

生命保険金の受取人が指定されている場合、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。これは生命保険金が相続財産ではなく、受取人固有の権利だからです。ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合は注意が必要です。

相続放棄後に新たな債務が発見された場合はどうなりますか?

相続放棄が受理された後は、新たに債務が発見されてもその責任を負うことはありません。相続放棄の効力は相続開始時に遡って効力を発するため、すべての相続財産(プラスもマイナスも)を放棄したことになります。

一部の相続人だけが相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は相続人それぞれが個別に判断・手続きできます。他の相続人の同意は不要ですが、相続放棄をすることで他の相続人の相続分が増加することになるため、事前に話し合いをしておくことが望ましいでしょう。

相続放棄と限定承認の違いは何ですか?

以下の表で主な違いを示します。

| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |

| 手続き | 相続人が個別に可能 | 相続人全員で共同して行う |

| 効果 | 一切の相続財産を放棄 | 相続財産の範囲内で債務を承継 |

| 費用 | 数千円程度 | 数万円~数十万円 |

| 手続きの複雑さ | 比較的簡単 | 複雑で時間がかかる |

相続放棄をした場合、葬儀費用は誰が負担しますか?

相続放棄をした場合でも、喪主として葬儀を執り行った人が葬儀費用を負担するのが原則です。ただし、相続財産から葬儀費用を支出すると単純承認とみなされる可能性があるため、注意が必要です。葬儀費用については事前に相続人間で話し合いをしておくことが重要です。

まとめ

相続放棄手続きの費用は、自分で行う場合は数千円程度(収入印紙800円、郵便切手数百円、戸籍謄本等の取得費用)で済みますが、専門家に依頼する場合は3万円~10万円程度が相場となります。手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があり、期限を過ぎると単純承認とみなされるため注意が必要です。複雑なケースや期限が迫っている場合は、迅速で確実な手続きのために弁護士や司法書士への依頼を検討することをおすすめします。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

司法書士トネガワリーガルオフィス 代表司法書士

利根川 柾(とねがわ まさき)

早稲田大学教育学部を卒業後、地元の市役所に就職。2021年に司法書士試験に合格後、都内の司法書士法人に勤務。2023年に練馬区で司法書士事務所を開業。開業後は主に相続登記をはじめとした相続分野の業務に従事している。

サイトURL:https://tonegawalegal.com/