不当利得返還請求の弁護士費用相場と費用を抑える方法

不当利得返還請求を検討している方に向けて、弁護士費用の相場から手続きの流れ、必要な証拠まで実践的な情報を網羅的に解説します。相談料・着手金・成功報酬の具体的な金額、費用を抑える方法、自分で手続きを行う場合の注意点、時効の期間と起算点、過払い金や誤振込などの典型的な事例を詳しく説明。この記事を読むことで、不当利得返還請求の基本知識から実際の手続きまで必要な情報がすべて把握でき、適切な対応方法を判断できるようになります。

Contents

- 1 1. 不当利得返還請求とは

- 2 2. 不当利得返還請求における弁護士費用の相場

- 3 3. 弁護士費用を抑える具体的な方法

- 4 4. 不当利得返還請求の手続きの流れ

- 5 5. 不当利得返還請求に必要な書類と証拠

- 6 6. 不当利得返還請求の時効

- 7 7. 不当利得返還請求の典型的な事例

- 8 8. 自分で不当利得返還請求を行う場合の注意点

- 9 9. まとめ

1. 不当利得返還請求とは

1.1 不当利得の定義と民法上の根拠

不当利得とは、法律上の原因なくして他人の財産や労務により利益を受け、それによって他人に損失を与えることを指します。この制度は民法第703条から第708条に規定されており、社会正義の観点から不当に得た利益の返還を求める重要な法的制度です。

民法第703条では「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と定められています。この規定により、不当に利益を得た者(受益者)は、損失を受けた者(損失者)に対して利益を返還する義務が生じます。

不当利得制度の目的は、当事者間の公平を図り、社会経済秩序の維持を目的として設けられた救済制度であり、契約関係がない当事者間でも適用される点が特徴です。

1.2 不当利得が成立する要件

不当利得返還請求が認められるためには、以下の4つの要件すべてを満たす必要があります。

| 要件 | 内容 | 具体例 |

| 受益者の利益 | 受益者が財産上の利益を得ること | 誤振込による預金残高の増加、無効契約による代金受領 |

| 損失者の損失 | 損失者に財産上の損失が発生すること | 誤振込による預金残高の減少、代金の支払い |

| 因果関係 | 受益者の利益と損失者の損失に直接的な関係があること | 同一の給付や事実により利益と損失が発生 |

| 法律上の原因の欠如 | 利益を受けることについて正当な理由がないこと | 契約の無効・取消、錯誤による給付、債務の不存在 |

「法律上の原因なく」の判断が最も重要であり、契約が有効に成立している場合や法律によって利益を得ることが正当化される場合には、不当利得は成立しません。

また、不当利得の成立には受益者の故意・過失は不要であり、客観的に上記4要件が満たされれば返還義務が生じる点も重要な特徴です。

1.3 返還請求できる金額の範囲

不当利得返還請求で返還を求めることができる金額は、「利益の存する限度」において返還義務が生じるとされています。この「利益の存する限度」の判断は、受益者が善意か悪意かによって大きく異なります。

1.3.1 善意の受益者の場合

受益者が利益を受けた当時に損失者に損失を与えることを知らなかった場合(善意)、現に利益が残存している範囲でのみ返還義務を負います。

例えば、100万円を誤振込で受け取った善意の受益者が、そのうち80万円を生活費として消費していた場合、返還義務は残存する20万円のみとなります。

1.3.2 悪意の受益者の場合

受益者が利益を受けた当時に損失者に損失を与えることを知っていた場合(悪意)、民法第704条により受けた利益の全額に利息を付して返還する義務があります。

さらに、悪意の受益者は損失者に生じた損害の全額について賠償責任を負うことになります。この場合の損害には、直接損害だけでなく間接損害も含まれる可能性があります。

1.3.3 返還範囲の具体的な計算方法

| 受益者の状態 | 返還義務の範囲 | 利息・損害 |

| 善意 | 現存利益のみ | なし |

| 悪意 | 受けた利益の全額 | 利息付き + 損害賠償 |

| 途中から悪意 | 悪意となった時点以降は全額 | 悪意の時点以降は利息付き |

なお、受益者が途中で悪意となった場合は、その時点以降について悪意の受益者としての義務を負うことになります。

返還請求できる金額の算定においては、受益者の主観的状態の立証が重要となるため、証拠の収集と保全が不当利得返還請求の成功に大きく影響します。

2. 不当利得返還請求における弁護士費用の相場

不当利得返還請求を弁護士に依頼する際の費用は、事務所や事案の複雑さによって大きく異なります。適正な弁護士費用を把握することで、依頼時の不安を軽減し、予算計画を立てることができます。

2.1 相談料の相場

法律相談料は、多くの弁護士事務所で30分あたり5,000円から10,000円程度が一般的な相場となっています。ただし、初回相談を無料で実施している事務所も増加しており、まずは無料相談を活用することを推奨します。

| 相談時間 | 一般的な料金 | 備考 |

| 30分 | 5,000円~10,000円 | 標準的な料金設定 |

| 1時間 | 10,000円~20,000円 | 複雑な案件の場合 |

| 初回相談 | 無料~5,000円 | 多くの事務所で無料実施 |

2.2 着手金の相場

着手金は、弁護士が事件を受任する際に支払う費用で、結果の如何に関わらず返還されません。不当利得返還請求の着手金相場は以下の通りです。

2.2.1 請求金額別の着手金相場

| 請求金額 | 着手金の相場 | 計算方式 |

| 300万円以下 | 請求額の8% | 最低10万円程度 |

| 300万円超3,000万円以下 | 請求額の5%+9万円 | – |

| 3,000万円超3億円以下 | 請求額の3%+69万円 | – |

| 3億円超 | 請求額の2%�+369万円 | – |

着手金は事案の複雑さや緊急性によって増減される場合があり、交渉や調停のみの場合は減額されることもあります。

2.3 成功報酬の相場

成功報酬は、実際に回収できた金額に対して支払う報酬です。不当利得返還請求における成功報酬の相場は以下の通りです。

2.3.1 回収金額別の成功報酬相場

| 回収金額 | 成功報酬率 | 具体例(100万円回収時) |

| 300万円以下 | 回収額の16% | 16万円 |

| 300万円超3,000万円以下 | 回収額の10%+18万円 | 28万円(300万円回収時) |

| 3,000万円超3億円以下 | 回収額の6%+138万円 | – |

| 3億円超 | 回収額の4%+738万円 | – |

成功報酬は回収できた場合のみ発生するため、リスクを抑えて依頼できる料金体系といえます。ただし、一部回収の場合でも報酬は発生します。

2.3.2 特別な成功報酬の設定

事務所によっては、以下のような特別な報酬体系を設けている場合があります。

- 完全成功報酬制:着手金0円、成功報酬のみで対応

- 段階的報酬制:交渉段階と訴訟段階で報酬率を変更

- 定額報酬制:請求金額に関わらず一定の報酬額

2.4 実費や日当の相場

弁護士費用には、着手金や成功報酬以外にも実費や日当が発生する場合があります。

2.4.1 主な実費の内容と相場

| 費用項目 | 金額相場 | 発生タイミング |

| 内容証明郵便代 | 1,000円~2,000円 | 請求書送付時 |

| 印紙代 | 請求額に応じて変動 | 調停・訴訟申立時 |

| 予納郵券 | 3,000円~6,000円 | 調停・訴訟申立時 |

| 証拠収集費用 | 実費 | 必要に応じて |

| 交通費 | 実費 | 出張時 |

2.4.2 日当の相場

弁護士が裁判所への出廷や遠方での交渉のために時間を要する場合、日当が発生することがあります。

| 活動内容 | 日当相場 | 備考 |

| 半日(4時間未満) | 3万円~5万円 | 近隣の裁判所等 |

| 1日(4時間以上) | 5万円~10万円 | 遠方や長時間の場合 |

| 出張(宿泊を伴う) | 10万円~15万円 | 宿泊費別途 |

日当については事前に弁護士と取り決めをしておくことで、予想外の費用負担を避けることができます。また、近年はWeb会議システムの活用により、日当が発生しない案件も増加しています。

3. 弁護士費用を抑える具体的な方法

不当利得返還請求の弁護士費用は高額になることがあるため、多くの方が費用面での負担を心配されています。しかし、適切な方法を利用することで費用を大幅に抑えることが可能です。ここでは、実際に活用できる具体的な費用削減方法について詳しく解説します。

3.1 法テラスの利用

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に困窮している方でも法的サービスを受けられるよう国が設立した機関です。不当利得返還請求においても、一定の条件を満たせば大幅な費用削減が可能です。

3.1.1 法テラスの利用条件

法テラスを利用するためには、収入要件と資産要件の両方を満たす必要があります。

| 世帯人数 | 手取月収額の基準 | 家賃・住宅ローンを負担している場合の上限額 |

| 1人 | 182,000円以下 | 253,000円以下 |

| 2人 | 251,000円以下 | 304,000円以下 |

| 3人 | 272,000円以下 | 335,000円以下 |

| 4人 | 299,000円以下 | 362,000円以下 |

3.1.2 法テラスでの費用体系

法テラスを利用した場合の弁護士費用は、通常の弁護士費用と比較して大幅に安価に設定されています。

- 着手金:66,000円~165,000円程度(請求金額により変動)

- 報酬金:回収した金額の11%~17%程度

- 月々の返済:5,000円~10,000円の分割払い可能

生活保護受給者の場合は、費用の立替えを受けても償還が免除される場合があります。

3.2 弁護士費用の分割払い交渉

多くの弁護士事務所では、依頼者の経済状況に応じて費用の分割払いに応じてくれます。分割払い交渉を成功させるためのポイントをご紹介します。

3.2.1 分割払い交渉のタイミング

分割払いの相談は、初回相談時または委任契約締結前に必ず行うことが重要です。契約後の交渉は難しくなる可能性があります。

3.2.2 分割払いの具体的な提案方法

分割払いを提案する際は、以下の点を明確にして交渉することが効果的です:

- 毎月の支払可能額の具体的な金額

- 支払期間の希望(一般的に6ヶ月~2年程度)

- 収入証明書の提示による信頼性の確保

- 口座振替等による確実な支払方法の提案

3.2.3 分割払いが認められやすいケース

以下のような状況では、弁護士事務所も分割払いに応じやすい傾向があります:

- 不当利得の回収見込みが高い案件

- 継続的な収入がある依頼者

- 過去に法的トラブルの経験があり、必要性を理解している依頼者

- 複数の法的問題を抱えており、長期的な関係が期待できる依頼者

3.3 複数の弁護士への相見積もり

弁護士費用は事務所によって大きく異なるため、複数の弁護士事務所から見積もりを取得して比較検討することが費用削減の重要なポイントです。

3.3.1 相見積もりの効果的な取り方

相見積もりを取る際は、以下の手順で進めることをお勧めします:

- 最低3つ以上の弁護士事務所に相談予約を取る

- 各事務所に同一の資料と情報を提供する

- 着手金、報酬金、実費等の詳細な内訳を書面で求める

- 費用だけでなく、弁護士の経験や実績も総合的に判断する

3.3.2 比較すべき費用項目

| 費用項目 | 確認ポイント | 相場との比較 |

| 着手金 | 請求金額に応じた設定か | 10万円~30万円程度 |

| 報酬金 | 回収金額に対する割合 | 10%~20%程度 |

| 日当 | 裁判所出廷時等の日当設定 | 3万円~5万円程度 |

| 実費 | 印紙代、郵送費等の実費負担 | 実際にかかった費用 |

3.3.3 価格交渉のポイント

相見積もりの結果を基に、以下の方法で価格交渉を行うことができます:

- 他事務所の見積もりを提示して価格交渉する

- 案件の勝訴可能性が高い場合はそれをアピールする

- 迅速な解決が期待できる場合は効率性を強調する

- 長期的な顧問関係の可能性を示唆する

3.4 初回相談無料の弁護士事務所の活用

多くの弁護士事務所では初回相談を無料で実施しており、これを活用することで相談費用を削減しつつ、最適な弁護士を見つけることができます。

3.4.1 初回無料相談のメリット

初回無料相談を活用することで、以下のメリットを得られます:

- 複数の弁護士の意見を無料で聞くことができる

- 案件の見通しや費用の概算を把握できる

- 弁護士との相性を事前に確認できる

- 法的知識を無料で得ることができる

3.4.2 初回相談で確認すべき事項

限られた相談時間を有効活用するため、以下の項目について必ず確認しましょう:

| 確認項目 | 具体的な質問内容 |

| 案件の勝算 | 不当利得返還請求の成功可能性はどの程度か |

| 回収見込み | 実際に回収できる金額の見込みはいくらか |

| 解決期間 | 解決までにどの程度の期間がかかるか |

| 費用総額 | 最終的にかかる費用の総額はいくらか |

| リスク | 敗訴した場合の費用負担はどうなるか |

3.4.3 効果的な無料相談の受け方

初回無料相談を最大限活用するためには、事前準備が重要です:

- 関連する資料をすべて整理して持参する

- 質問したい事項を事前にリストアップする

- 時系列に沿って事実関係を整理しておく

- 相談時間内で必要な情報をすべて確認する

- 相談後は内容を書面でまとめて整理する

3.4.4 無料相談後の判断基準

複数の弁護士事務所で無料相談を受けた後は、以下の基準で総合的に判断することが重要です:

- 提案された解決方針の合理性と現実性

- 弁護士の経験と専門性

- 費用の合理性と支払条件

- コミュニケーションの取りやすさ

- 事務所の規模と対応体制

これらの方法を組み合わせて活用することで、不当利得返還請求の弁護士費用を大幅に削減しながら、質の高い法的サービスを受けることが可能になります。費用面での不安がある場合は、まず無料相談を活用して具体的な費用削減方法について弁護士に相談することをお勧めします。

4. 不当利得返還請求の手続きの流れ

不当利得返還請求を行う際は、段階的なアプローチが重要です。まずは任意交渉から始まり、それが不調に終わった場合に調停や訴訟に進むのが一般的な流れとなります。

4.1 証拠収集から内容証明送付まで

不当利得返還請求の第一段階として、十分な証拠収集と相手方への意思表示が重要です。この段階では法的手続きに入る前の準備と任意交渉を行います。

4.1.1 証拠収集の具体的な手順

まず、不当利得の存在を証明するための証拠を体系的に収集します。契約書、領収書、振込明細、メールやLINEなどのやり取り記録、写真や動画などを時系列順に整理します。特に金銭の移動に関する客観的な証拠は、後の手続きで決定的な役割を果たします。

証拠収集では、相手方が不当に利得を得た事実と、自分が損失を被った事実の両方を立証できる資料を集めることが必要です。また、法律上の原因がないことを示す証拠も重要な要素となります。

4.1.2 内容証明郵便による請求

証拠が揃ったら、相手方に対して内容証明郵便で返還請求を行います。内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。

| 記載事項 | 具体的内容 | 注意点 |

| 請求の根拠 | 不当利得返還請求権に基づく旨 | 民法703条・704条の条文番号も記載 |

| 利得の内容 | 具体的な金額と発生日時 | 計算根拠を明確に示す |

| 返還期限 | 通常7日~14日程度 | 合理的な期間を設定する |

| 法的措置の予告 | 応じない場合の訴訟提起予告 | 具体的かつ冷静な表現で |

内容証明郵便の送付により、時効中断効果と相手方への心理的プレッシャーの両方の効果が期待できます。多くの場合、この段階で相手方から何らかの反応があり、任意交渉に応じるケースも少なくありません。

4.2 調停手続きの流れ

内容証明郵便による請求が不調に終わった場合、次の段階として家庭裁判所での調停手続きを検討します。調停は裁判所の調停委員が仲介して和解を目指す手続きで、訴訟と比較して時間と費用を抑えられる利点があります。

4.2.1 調停申立ての準備

調停の申立てには、調停申立書と必要な添付書類を準備します。申立書には当事者の氏名・住所、請求の趣旨、申立ての理由を具体的に記載します。添付書類として、これまでに収集した証拠書類のコピーを提出します。

申立て手数料は請求額に応じて定められており、例えば100万円以下の場合は手数料印紙5,000円、100万円を超え500万円以下の場合は10,000円となります。また、当事者数に応じた郵便切手も必要です。

4.2.2 調停期日での進行

調停期日では、申立人と相手方が交互に調停室に呼ばれ、調停委員に対してそれぞれの主張を述べます。調停委員は中立的な立場から争点を整理し、双方が納得できる解決案を探ります。

| 調停の段階 | 期間の目安 | 主な内容 |

| 第1回期日 | 申立てから1~2か月後 | 争点整理と当事者の主張確認 |

| 第2~3回期日 | 各回1か月間隔 | 証拠の確認と解決案の検討 |

| 調停成立・不成立 | 申立てから3~6か月 | 合意成立または調停不成立 |

調停が成立した場合、調停調書が作成され、これは確定判決と同様の効力を持ちます。相手方が約束を守らない場合は、この調停調書に基づいて強制執行を申し立てることができます。

4.3 訴訟手続きの流れ

調停が不成立に終わった場合、または最初から訴訟を選択した場合は、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。訴訟では厳格な立証責任のもとで法的判断が行われます。

4.3.1 訴状の作成と提出

訴訟の第一歩として訴状を作成します。訴状には当事者の表示、請求の趣旨、請求の原因を法的根拠とともに明確に記載します。不当利得返還請求では、相手方の利得、自己の損失、両者の因果関係、法律上の原因がないことを具体的に主張する必要があります。

請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が管轄となります。訴訟費用として、請求額に応じた手数料印紙と郵便切手が必要です。

4.3.2 第一回口頭弁論期日

訴状が受理されると、裁判所から第一回口頭弁論期日が指定されます。この期日では、原告(申立人)が訴状の内容を陳述し、被告(相手方)が答弁書で反論します。多くの場合、被告は事前に答弁書を提出し、期日当日は書面陳述で済ませることが多いです。

4.3.3 争点整理と証拠調べ

当事者双方の主張が出そろった後、裁判所は争点を整理し、必要に応じて証拠調べを行います。書証の取り調べ、当事者尋問、証人尋問などが行われ、事実関係が明確にされていきます。

| 手続きの段階 | 期間の目安 | 主な活動内容 |

| 訴状提出~第1回期日 | 1~2か月 | 訴状審査と答弁書提出 |

| 争点整理 | 2~4か月 | 準備書面の交換と争点確認 |

| 証拠調べ | 1~3か月 | 書証取調べと人証調べ |

| 弁論終結~判決 | 1~2か月 | 最終準備書面提出と判決言渡し |

4.3.4 判決と強制執行

証拠調べが終了すると弁論が終結し、後日判決が言い渡されます。勝訴判決を得た場合、相手方が任意に支払わない時は、債務名義である判決書に基づいて強制執行を申し立てることができます。

強制執行では、相手方の預貯金、給与、不動産などの財産を差し押さえることが可能です。ただし、強制執行を成功させるためには相手方の財産を事前に調査しておくことが重要です。

なお、判決に不服がある場合は、判決書送達から2週間以内に控訴することができ、高等裁判所での審理に移行します。第一審で敗訴した場合でも、控訴により逆転勝訴の可能性があります。

5. 不当利得返還請求に必要な書類と証拠

5.1 基本的な必要書類

不当利得返還請求を行う際には、請求の根拠となる書類を適切に準備することが重要です。請求方法によって必要となる書類が異なるため、段階的に整理して把握しましょう。

5.1.1 内容証明郵便による請求時の必要書類

| 書類名 | 用途 | 備考 |

| 内容証明書 | 返還請求の意思表示 | 3部作成(相手方、郵便局、自分用) |

| 配達証明書 | 相手方への到達証明 | 内容証明と併用推奨 |

| 本人確認書類 | 差出人の身元確認 | 運転免許証等の写し |

5.1.2 調停申立時の必要書類

調停手続きを利用する場合、家庭裁判所または簡易裁判所に以下の書類を提出します。

| 書類名 | 通数 | 取得場所 |

| 調停申立書 | 正本1通、副本1通 | 裁判所窓口またはホームページ |

| 当事者目録 | 正本1通、副本1通 | 申立書と同時作成 |

| 住民票 | 各1通 | 市区町村役場 |

| 戸籍謄本(相続関係がある場合) | 各1通 | 本籍地の市区町村役場 |

5.1.3 訴訟提起時の必要書類

訴訟手続きでは、より詳細な書類の準備が求められます。訴状作成時には法的要件を満たす記載が必要となるため、弁護士への相談を検討することが重要です。

5.2 証拠として有効な資料

5.2.1 金銭の授受に関する証拠

不当利得の成立要件である「利得の存在」を立証するため、金銭の移転を証明する資料が不可欠です。

| 証拠の種類 | 証明力 | 注意点 |

| 銀行振込記録 | 高い | 振込日時、金額、相手方口座が明確 |

| 通帳のコピー | 高い | 取引履歴の連続性を証明 |

| 現金書留の受領証 | 中程度 | 金額と受領者の確認が重要 |

| 領収書 | 中程度 | 署名・押印の確認が必要 |

| 手書きの借用書 | 低~中程度 | 筆跡鑑定が必要となる場合あり |

5.2.2 法律上の原因がないことを示す証拠

不当利得返還請求においては、利得に法律上の原因がないことの立証が重要な要素となります。

- 契約書(無効・取消の根拠となる条項を含むもの)

- 意思表示の瑕疵を証明する資料(詐欺・脅迫等)

- 錯誤による振込を証明する資料(振込依頼書等)

- 公序良俗違反を証明する資料

- 法令違反を証明する資料

5.2.3 損失の発生を証明する証拠

請求者側に損失が発生していることを証明するため、以下のような資料を準備します。

- 財産減少を示す帳簿・決算書

- 支払済みの請求書・レシート

- 債務の履行を証明する資料

- 第三者への弁済を証明する資料

5.2.4 時効中断事由を証明する証拠

消滅時効の完成を阻止するため、時効中断事由の存在を証明する資料も重要です。

| 中断事由 | 必要な証拠 | 効果の持続期間 |

| 請求 | 内容証明郵便、訴状 | 6ヶ月間 |

| 差押・仮押・仮処分 | 執行文、決定書 | 手続き完了まで |

| 承認 | 債務承認書、一部弁済の記録 | 承認時から新たに時効開始 |

5.3 証拠保全の方法

5.3.1 物的証拠の保全方法

証拠書類は適切な方法で保管し、改ざんや毀損を防ぐ必要があります。

原本の保管は最も重要であり、以下の点に注意して管理しましょう。

- 原本は耐火金庫や銀行の貸金庫での保管を推奨

- コピーは複数箇所で分散保管

- 電子データはクラウドサービスでのバックアップも併用

- 重要書類は公証人による確定日付の取得を検討

5.3.2 電子的証拠の保全方法

メールやウェブサイトなどの電子的証拠についても、適切な保全が必要です。

| 証拠の種類 | 保全方法 | 留意点 |

| 電子メール | 印刷・PDF保存 | ヘッダー情報も含めて保存 |

| ウェブページ | スクリーンショット・魚拓 | URL・日時の記録も必要 |

| SNSの投稿 | 公証人による認証 | アカウント情報の特定が重要 |

| 音声・動画ファイル | 複数媒体での保存 | 改ざん防止のためハッシュ値を記録 |

5.3.3 証拠調べ手続きの活用

相手方が証拠を隠匿する可能性がある場合、法的手続きを活用した証拠収集も検討します。

- 文書提出命令(民事訴訟法第223条)

- 調査嘱託(民事訴訟法第186条)

- 証拠保全手続き(民事訴訟法第234条)

これらの手続きは、相手方の協力を得られない場合の有効な手段となりますが、要件や手続きが複雑であるため、弁護士への相談が推奨されます。

5.3.4 証人尋問の準備

書面証拠だけでは立証が困難な場合、証人尋問の準備も必要となります。

- 証人候補者の選定と事前の協力確認

- 証人の記憶を整理するための陳述書の作成

- 証人の信用性を高めるための資料準備

- 反対尋問に備えた想定問答の準備

証拠の収集と保全は不当利得返還請求の成否を左右する重要な要素です。早期の段階から体系的に証拠を整理し、必要に応じて専門家の助言を求めることで、請求の実現可能性を高めることができます。

6. 不当利得返還請求の時効

6.1 消滅時効の期間

不当利得返還請求権には消滅時効が適用され、一定期間を経過すると権利が消滅してしまいます。時効期間は受益者が善意か悪意かによって異なります。

| 受益者の主観的要件 | 時効期間 | 根拠条文 |

| 善意の受益者 | 10年間 | 民法703条、167条1項 |

| 悪意の受益者 | 20年間 | 民法704条、166条1項 |

善意の受益者とは、法律上の原因がないことを知らなかった受益者を指し、悪意の受益者とは法律上の原因がないことを知っていた受益者を指します。悪意の受益者に対する請求権は長期間保護されるため、時効期間も長く設定されています。

6.2 時効の起算点

不当利得返還請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から進行します。具体的な起算点は以下のとおりです。

6.2.1 基本的な起算点

原則として、利得者が利益を受けた時点から時効が進行します。これは、不当利得返還請求権が発生した時点と同時であることが一般的です。

6.2.2 損失者が不当利得の事実を知った時点

ただし、損失者が不当利得の事実を知らなかった場合には、事実を知った時点から時効が進行すると解釈される場合があります。特に以下のようなケースでは注意が必要です。

- 銀行の誤振込みで受取人が不明だった場合

- 契約の無効事由が後になって判明した場合

- 第三者による不正受給が発覚した場合

6.2.3 継続的な利得の場合

賃料の過払いなど継続的な不当利得の場合、各回の支払い時点からそれぞれ時効が進行します。全体としての契約関係が無効であっても、個別の支払いごとに時効を判断する必要があります。

6.3 時効中断の方法

2020年4月の民法改正により、時効の中断制度は「時効の完成猶予・更新」制度に変更されました。適切な手続きを取ることで時効の完成を阻止できます。

6.3.1 時効の完成猶予事由

| 手続き | 猶予期間 | 効果 |

| 裁判上の請求 | 訴訟係属中 | 確定判決等により更新 |

| 支払督促 | 手続き終了まで | 債務名義取得により更新 |

| 民事調停 | 手続き終了まで | 調停成立により更新 |

| 催告 | 6ヶ月間 | 猶予のみ(更新なし) |

6.3.2 裁判上の請求による時効の更新

最も確実な時効阻止方法は訴訟の提起です。訴訟を提起すると、その間は時効の完成が猶予され、確定判決を得ることで時効が更新されます。新たな時効期間は判決確定時から進行します。

6.3.3 催告による時効の完成猶予

内容証明郵便による催告は、6ヶ月間時効の完成を猶予する効果があります。ただし、この期間内に裁判上の請求等の手続きを取らなければ、時効は通常どおり完成してしまいます。

催告を行う際は、以下の点に注意が必要です。

- 請求の内容を具体的かつ明確に記載する

- 法的根拠を明示する

- 返還期限を設定する

- 内容証明郵便で送付し、配達証明も付ける

6.3.4 承認による時効の更新

債務者(利得者)が不当利得返還義務を承認した場合、その時点から新たに時効期間が進行します。承認は明示的なものでも黙示的なものでも有効ですが、証明のためには書面による承認を得ることが重要です。

黙示的承認として認められる可能性があるのは以下のような行為です。

- 一部弁済

- 分割払いの申し出

- 利息の支払い

- 担保の提供

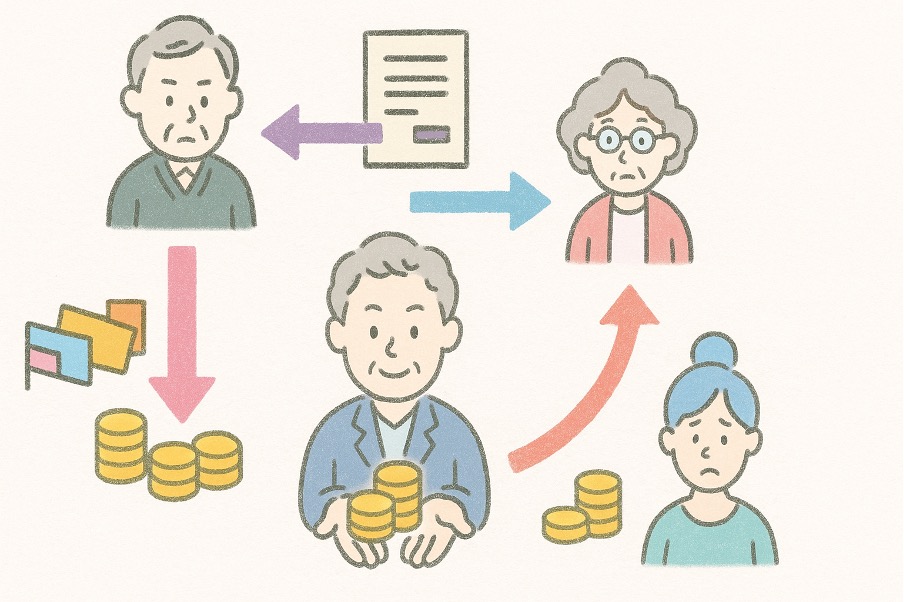

7. 不当利得返還請求の典型的な事例

不当利得返還請求は様々な場面で発生します。ここでは実際によく見られる典型的な事例について、具体的な内容と請求のポイントを解説します。

7.1 過払い金請求

過払い金請求は、利息制限法を超えた金利で借金をしていた場合に、払いすぎた利息を取り戻す不当利得返還請求の代表例です。

利息制限法では、借入元本に応じて以下の上限金利が定められています。

| 借入元本 | 上限金利(年率) |

| 10万円未満 | 20.0% |

| 10万円以上100万円未満 | 18.0% |

| 100万円以上 | 15.0% |

2010年の貸金業法完全施行前は、多くの消費者金融会社が利息制限法を超える金利(グレーゾーン金利)で貸付を行っていました。この期間に返済した利息のうち、法定金利を超えた部分について不当利得返還請求が可能です。

過払い金請求の特徴として、借金を完済していても請求可能であり、完済から10年以内であれば時効にかからないという点があります。ただし、借入先の貸金業者が既に廃業している場合は請求が困難になります。

7.2 誤振込による返還請求

銀行振込において、振込先口座番号を間違えたり、振込金額を間違えたりした場合の返還請求も、不当利得返還請求の典型例です。

誤振込を受けた者は法律上の原因なく利益を受けているため、民法703条に基づく不当利得返還義務を負います。しかし、実際の回収には以下のような課題があります。

- 振込先の口座名義人の特定

- 振込先が既に資金を引き出している場合の回収

- 振込先が返還に応じない場合の法的手続き

誤振込が発覚した場合は、まず振込先銀行に連絡し、組戻し手続きを依頼します。組戻しが不可能な場合は、銀行を通じて振込先との交渉を行い、それでも解決しない場合は民事訴訟を検討することになります。

近年では、インターネットバンキングの普及により誤振込事案が増加しており、振込前の確認の重要性が高まっています。

7.3 契約無効による代金返還請求

契約が無効となった場合、既に支払った代金の返還を求める不当利得返還請求が可能です。契約無効の主な原因には以下があります。

| 無効原因 | 具体例 | 根拠条文 |

| 意思能力の欠如 | 認知症患者による契約 | 民法3条の2 |

| 行為能力の制限 | 未成年者の単独契約 | 民法5条 |

| 錯誤 | 商品内容の重大な誤認 | 民法95条 |

| 詐欺・強迫 | 虚偽の説明による契約締結 | 民法96条 |

| 公序良俗違反 | 反社会的な内容の契約 | 民法90条 |

契約が無効と判断された場合、当事者双方が受けた利益を返還する必要があります。これを原状回復義務といいます。

特に高齢者を対象とした悪質商法では、判断能力の低下を利用した契約について無効を主張し、支払済み代金の返還請求を行うケースが増加しています。このような場合は、契約締結時の状況を詳細に記録し、医師の診断書等の証拠を収集することが重要です。

7.4 不正受給による返還請求

行政機関からの給付金や補助金を不正に受給した場合、その返還を求められることも不当利得返還請求の一種です。

不正受給の典型例として以下があります。

- 生活保護費の不正受給(収入の無申告等)

- 雇用保険の失業等給付の不正受給

- 各種補助金・助成金の不正受給

- コロナ関連給付金の不正受給

不正受給が発覚した場合、受給額の全額返還に加えて延滞金や加算金を請求されることが一般的です。

例えば、雇用保険の失業等給付の不正受給では、以下の措置が取られます。

| 措置内容 | 詳細 |

| 支給停止 | 以後の失業等給付の支給停止 |

| 返還命令 | 不正受給額の全額返還 |

| 納付命令 | 不正受給額の2倍相当額の納付 |

不正受給による返還命令に従わない場合は、財産の差押え等の強制執行が行われる可能性があります。また、悪質な場合は詐欺罪として刑事責任を問われることもあるため、速やかな対応が必要です。

これらの典型事例はいずれも、法律上の原因なく他人の財産を取得している状況であり、民法の不当利得返還請求の要件を満たしています。ただし、具体的な事案では個別の事情により判断が分かれる場合もあるため、専門家への相談が重要です。

8. 自分で不当利得返還請求を行う場合の注意点

不当利得返還請求は、弁護士に依頼せずに本人が直接行うことも可能です。しかし、法的知識や手続きの複雑さを考慮すると、慎重な検討が必要です。本人訴訟のメリット・デメリットを理解し、適切な判断をすることが重要です。

8.1 本人訴訟のメリットとデメリット

8.1.1 本人訴訟のメリット

自分で不当利得返還請求を行う最大のメリットは、弁護士費用を節約できることです。着手金や成功報酬などの費用がかからないため、回収金額がそのまま手元に残ります。

| メリット項目 | 詳細説明 |

| 費用削減効果 | 弁護士費用(着手金・成功報酬)が不要で、裁判所への手数料のみ |

| スケジュール管理 | 自分のペースで手続きを進められる |

| 直接交渉 | 相手方と直接やり取りができ、事情を詳しく説明できる |

| 法的知識の習得 | 手続きを通じて法的知識を身につけることができる |

8.1.2 本人訴訟のデメリット

一方で、本人訴訟には多くのデメリットが存在します。法的専門知識の不足により、適切な主張立証ができない可能性があります。

| デメリット項目 | リスク内容 |

| 法的知識不足 | 民法の不当利得に関する要件や立証責任を理解できない |

| 書面作成の困難さ | 訴状や準備書面の法的要件を満たした作成が困難 |

| 証拠収集の不備 | 有効な証拠の収集方法や証拠保全手続きを知らない |

| 手続きの遅延 | 不慣れな手続きにより時間がかかり、時効のリスクが高まる |

| 相手方の対応 | 相手方が弁護士を立てた場合、交渉で不利になる可能性 |

8.2 弁護士に依頼すべきケース

以下のような場合は、専門的な法的判断が必要となるため、弁護士への依頼を強く推奨します。

8.2.1 複雑な法的争点がある場合

不当利得の成立要件である「法律上の原因なく」や「他人の財産により利益を受け」といった要件の判断が困難な事案では、専門的な法的分析が必要です。契約の有効性や錯誤の有無、詐欺・強迫の立証など、民法の深い理解を要する争点が含まれる場合は弁護士に依頼すべきです。

8.2.2 相手方が法人や弁護士を代理人とする場合

相手方が企業や弁護士を代理人として立てている場合、法的知識や交渉経験に大きな差が生じます。対等な交渉を行うためには、同じく法的専門家のサポートが不可欠です。

8.2.3 請求金額が高額な場合

請求金額が数百万円を超える場合、弁護士費用を考慮しても、専門家に依頼するメリットが大きくなります。適切な法的手続きにより回収可能性が大幅に向上するためです。

8.2.4 時効が迫っている場合

不当利得返還請求権の消滅時効が迫っている場合、迅速かつ確実な手続きが求められます。時効中断の手続きを確実に行うためにも、弁護士への依頼が推奨されます。

8.3 自分で行う場合の手続きの注意点

本人訴訟を選択する場合でも、以下の点に十分注意して手続きを進める必要があります。

8.3.1 事前準備の徹底

不当利得の成立要件を正確に理解し、各要件を立証できる証拠を確実に収集することが重要です。民法第703条から第706条までの条文を熟読し、判例も研究しておきましょう。

| 準備項目 | 具体的内容 |

| 法的知識の習得 | 民法の不当利得に関する条文・判例の理解 |

| 証拠資料の整理 | 契約書、領収書、振込記録、メール等の証拠の体系的整理 |

| 相手方情報の確認 | 住所・氏名の正確な把握、法人の場合は商業登記簿謄本の取得 |

| 時効の確認 | 消滅時効の起算点と残存期間の正確な計算 |

8.3.2 書面作成における注意点

内容証明郵便や訴状の作成においては、法的要件を満たした記載が必要です。感情的な表現は避け、事実と法的根拠を明確に記載しましょう。

訴状作成では、以下の点に特に注意が必要です:

- 請求の趣旨を明確に記載する

- 請求の原因となる事実を時系列で整理する

- 不当利得の各要件に対応する事実を具体的に記載する

- 添付書類の目録を正確に作成する

8.3.3 裁判所での手続きにおける注意点

裁判所での手続きでは、期限の厳守と適切な手続きの履行が絶対条件となります。書面の提出期限や口頭弁論期日を守り、必要な手続きを漏れなく行う必要があります。

法廷での発言は簡潔かつ要点を整理して行い、裁判官の質問には正確に答えることが重要です。不明な点があれば素直に「わからない」と答え、後日書面で回答することも可能です。

8.3.4 和解交渉における注意点

相手方から和解の申し出があった場合、その条件を慎重に検討する必要があります。一度和解が成立すると、それ以上の請求はできなくなるため、和解条件が妥当かどうか十分に検討することが重要です。

和解調書には強制執行力があるため、支払条件や履行方法について明確に定めておく必要があります。分割払いの場合は、期限の利益喪失条項も盛り込むことを検討しましょう。

9. まとめ

不当利得返還請求は民法の規定に基づく権利で、法的根拠がない利得の返還を求めることができます。弁護士費用は相談料5,000円~1万円、着手金10万円~30万円、成功報酬10~20%が相場ですが、法テラスの利用や初回相談無料の事務所活用により費用を抑制できます。請求には3年または10年の時効があるため早期対応が重要です。過払い金請求や誤振込など典型的な事例では弁護士への依頼が効果的ですが、簡単なケースでは本人訴訟も可能です。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

さくら共同法律事務所 弁護士・弁理士

野崎 智裕(のざき あきひろ)

京都大学文学部人文学科行動・環境文化学系社会学専修卒業後、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻を経て

平成30年9月 司法試験合格

ミツカン創業家裁判やカルテル巡る関西電力株主訴訟などを担当。顧客の本来利益を追求する姿勢が顧客からの信頼を得ている。