法定相続人が兄弟姉妹のみになるケースとは?相続割合や注意点についても解説!

|

|

|

Contents

法定相続人が兄弟姉妹のみになるケースとは?兄弟姉妹の相続順位は低い?

前提として、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹は、必ずしも法定相続人(民法に規定された相続人)になれるわけではありません。被相続人の「配偶者」は常に相続人となりますが、「配偶者」以外の人は、次の順序で「配偶者と共に」相続人となります。

- 第1順位:被相続人の子(子が亡くなっている場合は孫、孫が亡くなっている場合はひ孫)

- 第2順位:被相続人の直系尊属(親が亡くなっている場合は祖父母)

- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)

このように被相続人の兄弟姉妹は相続の順位が低く法定されています(民法第887条、第889条)。第1順位・第2順位にある人が相続人となる場合、兄弟姉妹は相続人になれません。

ただし、相続開始時に被相続人の配偶者が生存していても、第1順位・第2順位の相続人がいなければ、第3順位の兄弟姉妹は「配偶者と共に」相続人になります。

兄弟姉妹のみが法定相続人になるケースは、大きくわけて2パターンあります。まず1つめは被相続人が独身または配偶者や子供と既に死別していた、加えて両親も祖父母も既に亡くなっている場合です。

2つめは、配偶者や先順位となる被相続人の子供や親が存命でも、その全員が相続放棄をする場合です。

なお、被相続人が遺言書を作成すれば、法定相続人の相続順位よりも遺言書に書かれた内容が優先されるため、財産を引き継いでもらいたい人を自由に指定することができます。

特に兄弟姉妹へ譲りたい財産があるなら、遺言書で指定しておくと良いでしょう。遺言書で指定されている場合は、遺言書に基づいて遺産が分割されます。

兄弟姉妹が相続人になった場合の相続割合とは?その計算方法を解説!

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる様々なケースの相続割合をみていきましょう。

相続人が兄弟姉妹だけの場合

被相続人に配偶者・第1順位・第2順位の相続人がいなければ、遺産の100%を法定相続人として相続できます。例えば、相続人が被相続人の兄と弟の2人だけで、遺産総額が5,000万円の場合、基本的に2,500万円ずつ分割して相続します。

なお、自分たちの両親が養子縁組をしていて、兄弟姉妹の誰かが養子だったというケースがあります。このケースでは養子も他の兄弟姉妹と同一の法定相続分を有します。

ただし、片親のみが養子縁組をしていた場合も考えられます。例えば母親の死亡後に、父親のみが養子縁組をしていたケースです。この場合の養子は半血の兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のこと)とみなされます。

半血兄弟の場合には、法定相続分が全血兄弟の2分の1に縮減されます。被相続人である兄Aが死亡し、次男Bが全血、長女Cと次女Dが半血、遺産総額が5,000万円の場合は次のように計算します。

- 次男B:2,500万円相続

- 長女C:1,250万円相続

- 次女D:1,250万円相続

半血の長女C・次女Dは1,250万円分の遺産を法定相続できます。ただし、兄Aが遺言書で法定相続分とは異なる遺産分割を指定したり、次男B・長女C・次女Dが遺産分割協議により相続割合を変えて合意をすれば法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。

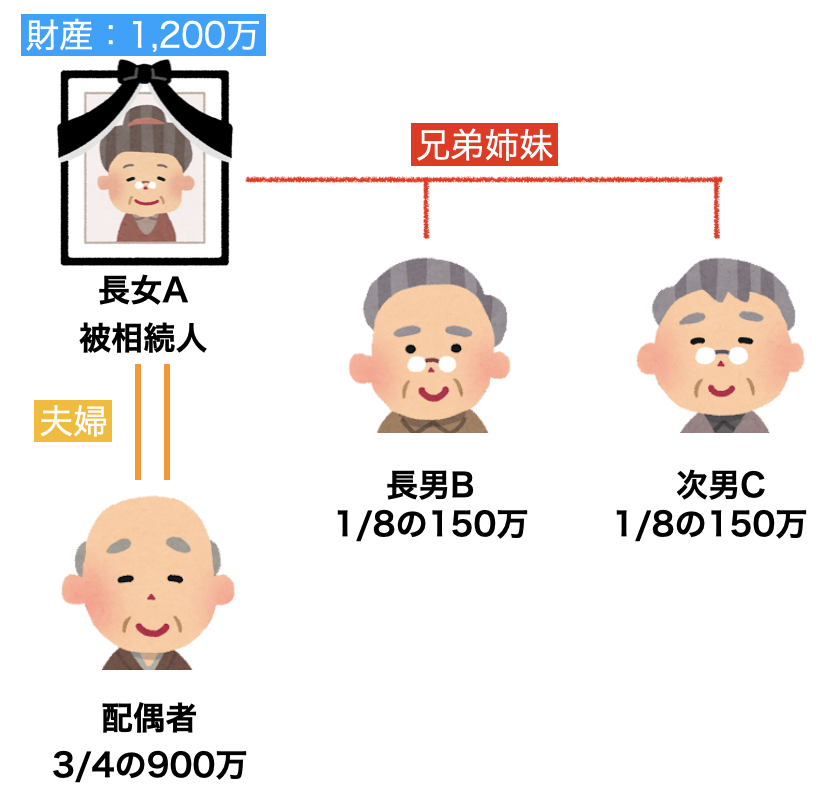

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

被相続人(長女A)の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続割合となります。

例えば、配偶者と長男B・次男Cが法定相続人となり遺産総額1,200万円を相続する場合は、配偶者は900万円・長男Bと次男Cは150万円ずつ分割して相続します。

もちろん遺言書があれば記載された分割内容を優先して相続手続きを進めることができます。また遺言書がなくても配偶者と長男B、次男Cとで話し合い、法定相続分と異なる相続割合を決めて合意をすれば法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。

兄弟姉妹が相続人の場合の遺留分

遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産のことです。兄弟が相続人の場合の遺留分については次のように定められています。

相続人が兄弟姉妹のみの場合の遺留分

遺留分権利者に兄弟姉妹は含まれていないため、兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の遺留分

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者が遺産の2分の1を請求することができます。

兄弟姉妹が相続人になった際に確認するポイントとは?

被相続人に配偶者や子がおらず、父母および祖父母が既に他界していた場合には、問題なく兄弟姉妹が相続人となれるように思われます。しかし、主に次の点を慎重に確認する必要があります。

被相続人に本当に子がいないかを確認

被相続人の戸籍謄本を本籍地の市区町村役場から収集し、他に相続人がいないかをよく確認しましょう。

離婚歴があっても婚姻を解消した元配偶者に相続権はありません。しかし、元配偶者との間に子供がいた場合、その子供には相続権があります。

戸籍謄本をよく確認せず兄弟姉妹間で遺産分割をした後に、被相続人の子供が相続権を主張してきた場合、先に兄弟姉妹間でおこなった遺産分割は無効となります。

相続開始前に亡くなった兄弟姉妹についても確認

兄弟姉妹だけが相続人に該当する場合、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹の誰かが亡くなっていたら、亡くなった兄弟姉妹に子がいるかも確認しましょう。

なぜなら、亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)にも相続権があるためです。ただし、甥・姪の相続割合は亡くなった親の相続割合の範囲内に限定されます。

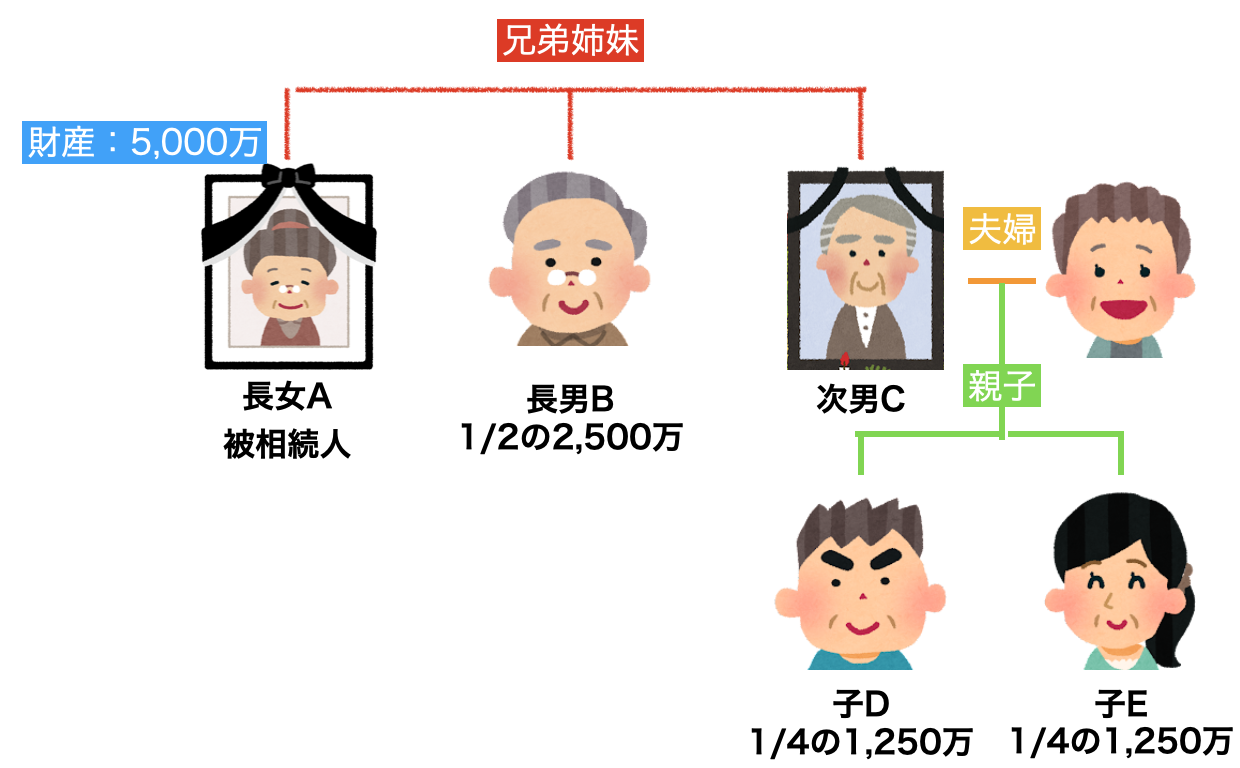

例えば被相続人(長女A)に弟(長男B・次男C)がいた場合

- 長男B:生存

- 次男C(長女Aの相続開始前に死亡)→ 次男Cの子D・Eが代襲相続

遺産総額が5,000万円の場合、長男Bは2,500万円を、D・Eは親である次男Cの相続割合の範囲内で相続するので1,250万円ずつ取得します。

兄弟姉妹が相続人になったときに注意する点!相続税が2割増しになる?

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、次の点にご注意ください。

先順位の相続人がいないか注意する

被相続人が亡くなったときは独身であったものの、離婚歴がある場合は元配偶者との間に子供がいたり、養子縁組をしていて養子がいたりするケースもあります。

いずれも被相続人の子供であるので第1順位の相続人がいるため、兄弟姉妹は相続人にはなりません。また、自分たちが現在まで知らなかった兄弟姉妹も、存在する可能性もあります。

そのような場合に備えて、被相続人に関係する人たちの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を集めます。

- 被相続人の戸籍謄本:子供や養子の存在を確認するため

- 被相続人の両親の戸籍謄本:他の兄弟姉妹がいないかを確認するため

- 被相続人の祖父母の戸籍謄本:祖父母の死亡を確認するため

- 相続開始前に亡くなっている兄弟姉妹の戸籍謄本:甥姪(代襲相続人)の存在を確認するため

第1順位や第2順位の方々が相続手続きをする場合よりも、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続手続きに必要な戸籍謄本が膨大な量となる可能性があります。なぜなら、兄弟姉妹が相続人となるには、被相続人の両親と祖父母が既に死亡している事を確認しなければならず、被相続人の両親と祖父母の戸籍謄本類までも必要になるからです。

なお、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場にて1通450円で取得可能です。その他、相続人を確認する過程で戸籍の中に入っている人が、結婚・死亡・転籍等の事情で全員いなくなった証明として「除籍謄本」が必要な場合もあります。こちらは1通750円とやや高めです。

遺留分が認められない点に注意する

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。遺留分とは、相続人が最低限取得できる遺産の割合です。遺言書で相続人が遺留分を侵害された場合、その分を金銭的に取り戻すための請求として遺留分侵害額請求が可能です。しかし、兄弟姉妹には遺留分の権利がないのでこの請求はできません。

例えば被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書で配偶者だけに全財産を引き継がせる内容も可能です。この場合、兄弟姉妹には遺留分の権利がないため、配偶者に対して兄弟姉妹は何も主張ができません。

ただし、遺言書の中で遺産分割協議を特に禁止しておらず、相続人や相続人以外に受遺者(遺言により財産を受け取る人)や遺言執行者(遺言内容を実行する人)がいればその人も含め、全員の合意を得れば相続人間で協議して分割する方法を選ぶこともできます。

相続税が2割増しとなる点に注意する

兄弟姉妹が相続人となり相続税を負担する場合、2割加算となってしまいます。下表を参考に負担額を比較してみましょう。

| 相続財産ー基礎控除額 課税遺産総額が6,000万円 | 被相続人の子供A・B2人が相続 | 被相続人の兄弟C・D2人が相続 |

| 遺産の課税価格・税額 | ・A:3,000万円→税額400万円 ・B:3,000万円→税額400万円 | ・C:3,000万円→税額480万円 ・D:3,000万円→税額480万円 |

| 税額合計 | 800万円 | 960万円 |

同じ遺産額であっても、兄弟姉妹で相続する方が1人80万円・合計で160万円も多く相続税を納めなければいけません。

ただし、課税総額が相続税の基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」以内であった場合、相続税の申告・納税は不要です。

借金を含む負債の有無に注意する

相続人となる場合、相続財産には借金を含む負債の存在に注意する必要があります。

相続人となった場合は、負債を返済するための資金が必要かどうかを評価し、債務不履行に陥らないように注意しましょう。

もしも負債が多すぎて返済が困難な場合、相続放棄を検討することも重要です。相続放棄は、遺産を受け取らずに負債から解放される手続きです。ただし、相続放棄の手続きや期限には法律上のルールがあるため、専門家の助言を得ながら適切な判断を行いましょう。

代襲相続は1代のみであることに注意する

代襲相続とは、先に相続権を有する相続人が相続放棄もしくは死亡した場合に、その次に順位が高い相続人がその相続人の割合分を受け継ぐ制度です。

ただし、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、代襲相続が1代のみ適用されます。つまり、兄弟姉妹が複数人いたとしても代襲相続は1代のみ行われます。

兄弟姉妹の相続を放棄したい!やるべきことは?

被相続人の相続が開始され財産調査を行った結果、不動産資産や金融資産を上回る多額の債務(借金等)が発覚した場合、兄弟姉妹がそれぞれ「相続放棄」をすることも可能です。

相続放棄はプラスの財産・債務いずれも相続しないという方法です。相続の開始があった事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述します。ただし、放棄が認められたら、放棄していない相続人が債務を返済しなければいけません。

相続放棄をした事情を知らなかった兄弟姉妹との間でトラブルになるおそれがあるので、相続放棄の申述をする前に他の相続人へ相続放棄をする旨を知らせておきましょう。

なお、相続人全員の同意により「限定承認」も選択できます。限定承認は、相続で得た財産の限度内で債務の負担を受け継ぐ方法です。こちらは相続開始の事実を知ったときから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があります。

兄弟姉妹の相続に関するトラブルを防ぐ方法とは?

兄弟姉妹が相続人となる場合も、ケースによっては相続トラブルに発展する場合があります。相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺産分割時に相続トラブルが起こりやすいです。

例えば、遺産の価値や不動産の評価に対する意見の相違が生じることがあります。さらに、兄弟姉妹間の仲が悪く、長年コミュニケーションを取っていない場合、相続に関する意見の対立やトラブルが生じることがあります。

このようなトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進めるための方法について取り上げます。

遺言書は慎重に作成する

被相続人は兄弟姉妹が納得するような遺言書の内容になるように心がけましょう。配偶者に全財産を相続させたり、特定の兄弟にしか遺産の引継ぎを認めなかったりすると、揉め事になる可能性が高いです。

なぜ、このような内容の遺言書を作ったのかを遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」に記して、遺言書を作ると良いでしょう。遺言書を作る際は、専門家に相談して、法的に有効な遺言書を作り、残されたご家族が困らないようにしましょう。

相続手続きは協力し合う

兄弟姉妹であるためか、面倒な戸籍謄本の収集や財産調査等を互いに押し付け合って、相続手続きが進まない事態も想定されます。

相続税の申告は、相続開始の事実を知った日の翌日から10か月以内が申告期限です。申告が必要だったにもかかわらず、その手続きを怠ってしまうと無申告加算課税等のペナルティが課されるおそれもあります。そのため、兄弟姉妹で書類の収集等を協力しながら進めていきましょう。

専門家に協力してもらう

兄弟姉妹で相続手続きの方法がよくわからない、相続トラブルが心配ならば、まず相続全般に関する専門家である「相続診断士」へ相談しましょう。親身に相談に応じてくれて的確なアドバイスが期待できます。

また、相続診断士はケースに応じ各士業専門家へ橋渡しをする役割も担っています。例えば遺言書の分割内容でトラブルになりそうなら弁護士を、戸籍収集・財産調査が必要なら行政書士を紹介してくれます。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

|

|

|

この記事を監修したのは…

なかしま美春行政書士事務所 / 特定行政書士 / 相続診断士

中島 美春(なかしま みはる)

2011年2月の開業から現在まで「書類作りで笑顔をサポート」。とあるお客様の相続手続きをきっかけに相続業務に力をいれていくことを決意。笑顔相続道第7期修了後は、九州・福岡に「笑顔相続」を広めるために活動中。生前の相続対策(遺言書作成サポート等)だけではなく、相続後の死後事務サポート等も行っている。

サイトURL:https://egao-support.com/ https://fukuoka-souzoku-yuigon.com/